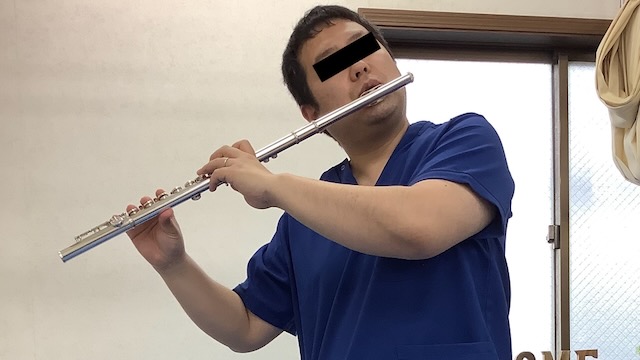

吹奏楽団やオーケストラで高音の要であるフルートは、楽器を支えながら細かな指の動きと呼吸を用いて音を奏でています。左右非対称な姿勢であることや長時間同じ姿勢で演奏することから、首や肩、肘や指などに張りや痛みを感じる方もいます。

プロ・アマチュア問わず、フルート奏者の方からご相談を受ける中で共通する身体の不調がいくつかあります。

そこで今回は、フルート奏者が抱えるパフォーマンス低下につながる身体の不調を5つ紹介し、どうして体の不調が起こるのかを理学療法士が捉える解剖学・運動学の観点解説していきます。

では、フルート奏者の方によくある体の不調はどんなことがあるのでしょうか?

フルート奏者の身体の不調で多く聞かれるのが肩こりです。フルートは、材質によっても異なりますが400g〜500gの重量があり、演奏時には口唇・左人差し指・右親指の3点を中心としてフルートを支え、腕を空中に保持した状態で演奏します。

短時間姿勢を保持するのであればさほど負担にならないかもしれませんが、1日2時間以上の練習を高頻度で行っていると400g〜500gの重さがずっとかかり続けるため負担になります。

さらに猫背や巻き肩といった不良姿勢で演奏を行うと、腕を支えるために必要な筋肉がうまく働かなくなり、首や腕、指先への負担が増えてしまいます。

また、演奏時に呼吸を用いますが、長いフレーズを一息で演奏する場合に努力的に息を吐くことで、肋骨の間にある筋肉(肋間筋)や胸にある筋肉(大胸筋・小胸筋)が働く機会が増えて硬くなりやすく、首・背中の筋肉にも負担がかかるようになるため肩こりが起こります。

フルート演奏の基本姿勢が身体を右に30°〜45°開いた状態で顔が正面を向くため、首を左方向を向けた状態で姿勢を保っています。常に首の左側の筋肉が縮む姿勢になるので、筋肉が縮こまりやすく硬くなって張りやコリを感じやすくなります。

また猫背やスウェイバック姿勢、ストレートネックなどの姿勢の崩れが重なると、唄口に口を近づけに行くように頭を前に突き出してしまう姿勢となりやすく、首をねじる筋肉だけでなく、頭を支える後頭部の筋肉にも負担がかかります。

首の筋肉や後頭部の筋肉が硬くなることで、首の張りや痛みが起こり、症状が悪化した場合は緊張性頭痛という片頭痛の原因にもなります。

肩こり同様、フルート演奏中は楽器本体を空中に保持しなければならないため、胸の筋肉である大胸筋や力こぶと称される上腕二頭筋が疲労しやすくなります。

肩こりでも説明したように、フルートを同じ腕の高さで維持する必要があるため、肩や腕の筋肉が疲労して硬くなりやすく、蓄積されると痛みを伴うようになります。

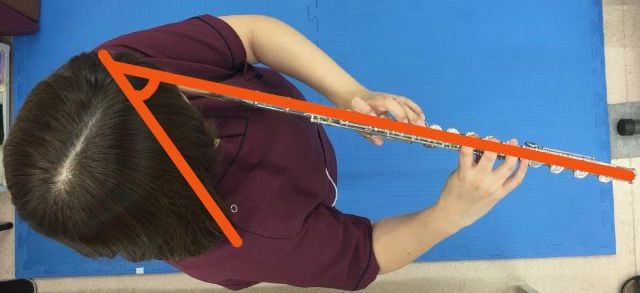

基本姿勢は右に30°〜45°開いた姿勢ですが、人によっては、フルートと上半身が近い位置になり、左肘を引くようなスタンスを取る方もいます。

左肘を引いた姿勢は、筋・骨格構造上、肩甲骨の内側や上腕に対する負担が増えてしまうので、腕への負担が増えて張りや痛みにつながります。

フルート演奏は立って演奏することも多くあります。立ちっぱなしやヒールを履いて演奏することに加え、演奏会の緊張や呼吸の方法にてつま先重心で立ち、骨盤が前に倒れる反り腰姿勢になる人もいます。

体の前に楽器を構える楽器奏者は、背中・腰の筋肉を使って姿勢を支えることになるため、腰痛を感じる方は多くなるようです。

つま先重心で立ってしまう人の多くは、ふくらはぎの筋肉やお尻の大きな筋肉、股関節の前側にある筋肉がうまく使えていない傾向にあります。

フルートは、唄口が触れる下唇、左人差し指、右親指で支えて演奏します。

左手人差し指は、楽器本体を支えるために必要以上に付け根の関節を反らした状態で支えなければいけなくなるため負担がかかりやすくなります。右手親指は、楽器を支えるために人差し指の下側に当たるように位置していることがほとんどです。この位置は、親指を小指側に閉じようとする力が持続的にかかるため負担がかかっています。

楽器を支えるのが常であるため慣れてしまい指の筋肉が硬くなっていたりこわばっていることに気づいていない人も多いため、気づいたときには痛みとなり演奏に支障をきたすことになります。

フルート奏者の身体の不調について5つとりあげてきましたが、どれもパフォーマンスを落とす原因となります。

フルート演奏中に上半身を左右に揺らしたり、呼吸のリズムに合わせて膝を曲げ伸ばししたり、左右への体重移動を行ったりすることで、身体への一部分への力みを減らし、リズムに合わせて身体を使い分ける方もいらっしゃいます。

では、どういった原因でフルート演奏中に身体の不調を感じてしまうのか、原因を紹介していきます。

フルートを演奏するに当たって防ぎようがないことは、左右非対称な演奏姿勢になることです。一般的に右腕を身体の外側に構え、左腕を身体の内側へ構えることでフルートを保持します。

この姿勢の時点で、首の左側の筋肉が優位に働き、左右で身体の使い方が異なるため右腕・左腕で使う筋肉が異なり、楽器を含めた上半身位置が真っすぐ立っているときと異なるため、お腹周りの筋肉の使い方も左右で異なります。

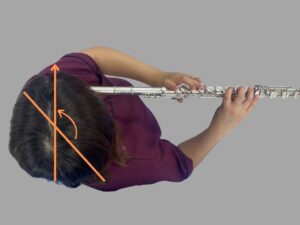

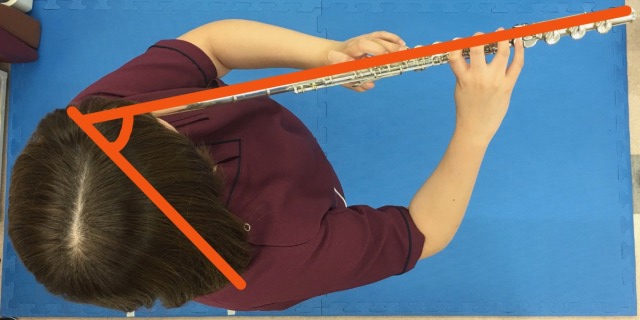

フルートを構える際、『もっと音楽が好きになる 上達の基本 フルート』という書籍を参考にすると、上半身の向きは正面に対して30°〜45°傾けるとされています。

それに伴い、フルートは身体からやや離れた位置に構えることになります。

この構え方であれば、左肩・右肩ともに解剖学的に見ても比較的負担の少ない状態で演奏することができます。

しかし、吹奏楽やオーケストラでの演奏の際に、前後の席同士の幅が狭く、どうしても身体を斜め向きにできない場合、身体とフルートの位置関係が近くなってしまうことがあります。

この姿勢になると、解剖学的な肩関節の安定性が低くなってしまい、肩を安定させるために左胸を閉じる筋肉(大胸筋)、右肩・背中に開く筋肉(棘下筋・僧帽筋・菱形筋群)の働きが必要以上に入りやすく、左右の肩に負担がかかりやすくなってしまうのです。

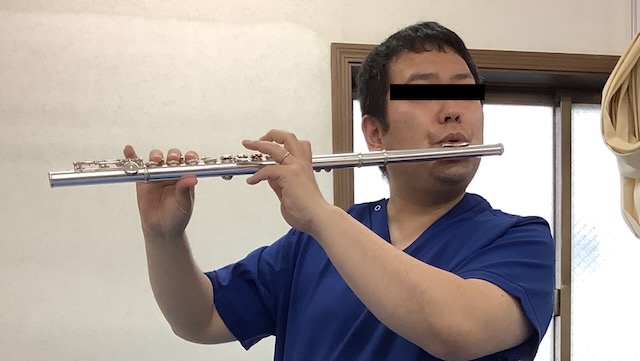

フルート演奏中の姿勢でフルートを構える位置の次に多く見られたのが、頭の位置関係です。本来、頭は上半身の上に乗るように位置していることで骨や靭帯、筋肉で重たい頭をバランスよく支えることができます。

顎を引きすぎると、気道を塞いでしまって息を吐き出すことが難しくなるため、顔を唄口に近づけるように前へ突き出してしまう人がいます。頭を突き出す姿勢が過度になると、頭の重心が上半身から外れてしまい後頭部にある筋肉が頭を支えるために頑張るため筋肉が硬くなり痛みを伴って肩こり・首の痛みにつながります。

首の不調を抱える方は、猫背の姿勢で演奏することも多く、背中の張りを感じることもあるかもしれません。

フルートの構えは、床と水平な高さに構えるのが基準ですが、フルート本体が水平ではなく、右下がりの状態で演奏し、右肩・肘がしたに下がった状態で演奏している場合があります。

右肩・右肘下がりによって、頭を支える左首の痛みや張り、右脇腹が硬くなることによる右首の痛みや、右肩の張り、右腰の痛みを伴いやすくなります。

リズムを取る際や息を吐くのを長く使いたいときになりやすい姿勢と推測されますが、楽器を支える右腕の筋力が弱いことで脇を締めるような構え方になってしまうことで身体が右へ倒れている方も少なからずいます。

右肩下がりの姿勢が続くと、首・肩の張り・痛みはもちろん、腰痛や股関節痛が起きる原因となります。

フルートを吹く方だけに限らず、楽器を演奏される方に共通すること。それは、演奏することで体に掛かる負担に慣れてしまい、負担と思わなくなってしまうことです。「練習するといつも腕が張るのはいつもだから大丈夫」「1日休めば張りが取れるから心配ない」と考えでいる人が多いですが、腕が張りや指がこわばりが取れにくいのは普通ではありません。休んでもとれない場合は、筋肉に疲労がたまり硬くなっている証拠です。

『うまく演奏ができないのは練習が足らないから』『指が疲れてしまうのは楽曲に動きが最適化されていないから』と練習量を闇雲に増やす風習がまだ根強くあります。指導する側も、練習量が足りないからだと考えがちなため、練習をたくさんしなさいと宿題を出す方も多いですが、それがオーバーワークへとつながります。

練習などで繰り返し使っている腕・指の筋肉は過剰な疲労を伴うため、悪化したときには腕の張りや痛み・指のこわばりや伸びにくさとして現れるのです。

これまでに挙げてきたことを踏まえて、普段の生活および演奏中の姿勢にて意識したほうが良いことをいくつか挙げていきたいと思います。

猫背は、上半身の柔軟性と低下させ、胸郭の拡張性が悪くなるため、呼吸がしにくい環境になるとともに、フルートを構える腕への負担が増えてしまいます。

猫背にならないよう頭の上から天井へ向けて紐で引っ張られたような感覚で上半身を起こし、背中の筋肉とお腹の筋肉を適度に使って良い姿勢を保ちましょう。

基本姿勢が正面に対して30〜45°開くということですが、上半身だけ開いてしまうと上半身に体を捻る力を必要としてしまうため、脇腹にある腹筋(外腹斜筋・内腹斜筋)や腰の筋肉(腰方形筋・多裂筋)が非対称に働いてしまい、背中・腰の張りにつながったり、胸郭の広がりも悪くして呼吸がしずらくなります。

上半身と骨盤ともに同じ方向へ向けておき、腹斜筋群に負担がかからないよう姿勢を取ることが大切です。

右肩よりも右肘が後ろに位置するところでフルートを構えてしまうと、背中から肩の後ろの筋肉を必要以上に使ってしまい、肩こりや腕の疲労の原因になります。

唄口を頂点として両肩を結んだ線とフルートとの角度が30〜40°になるように構え、右肩を後ろに引き、右肘が肩よりも前に位置するようにしましょう。

公民館やコンサートホールで練習をしていると、借りている時間ギリギリまで演奏練習をしていて、時間になったら楽器をしまって解散する人がほとんどですが、疲労はそのまま残っています。

練習で溜まった疲労を抜くために、自宅に戻ってから少しでもストレッチができると張りや痛みを感じることなく演奏を続けられたり、演奏パフォーマンスを維持することにつながります。自宅で練習している方も練習の合間や練習後にセルフケアができるといいですね。

手のひらのストレッチや胸・背中のストレッチをしてみましょう!

HarmoniaのYouTubeページにストレッチを掲載していますのでぜひ参考にしてください。

特定の姿勢を保っていると、身体を休めただけでは筋肉の硬さが取れず、クールダウンをしていてもなかなか取れない張りが出てくるかもしれません。セルフケアをしていても取れない張りや違和感などは、楽器演奏中の身体の使い方をもとに、身体のケアをしてもらえる専門家に依頼すると圧倒的に改善が早いです。

注射やサポーター、電気治療での対処療法だけでなく、身体の使い方やストレッチの方法を教えてもらえるところを探してみましょう。

▼Harmoniaのおすすめはこちら▼

楽器奏者のコンディショニング

楽器奏者のコンディショニング

今回は、フルート奏者に起こる身体の不調5選をが起こる原因と対処法について解説してきました。外から見た感覚と、実際に自分で実感しながら姿勢を調節するのとでは感覚が大きく異なります。

「腕が張っている」「指の動きにくさを感じる」といった症状は、身体に何らかの問題が生じている場合がほとんどです。痛みやしびれなどに変わる前に早めにケアをしておくことで不調を気にせず演奏が続けられる身体を維持できます。

Harmoniaは『音楽家のコンディショニング』という音楽家向け整体メニューを行っています。ご利用者様の演奏姿勢・演奏感覚を尊重した上で、不調部位を演奏姿勢や演奏動作から探し出し、施術・ストレッチ・トレーニングで根本改善へ導きます。また、演奏姿勢や演奏動作における腕のポジションや脚のポジション、椅子に座っている姿勢から立って演奏する姿勢までをお客様とディスカッションをしながら一番いい状態を探していきます。

実際に、Harmoniaをご利用いただいている楽器演奏者の多くが、腕・指のケアを受けた後「こんなに指が動くんだ」「難しいフレーズが楽に弾けた」といった感想をお話されるのですが、溜まりに溜まった疲労を取り除き、筋肉本来の動きを取り戻したからにほかなりません。

負担を抱えたままの演奏が続くことで、腱鞘炎やばね指、最悪の場合は局在性ジストニアといった諸症状に悩んでしまうことがあるかもしれません。そうなる前にぜひ整体サロンHarmoniaにご相談ください。

整体サロンHarmonia(ハルモニア)は完全予約制です。以下の予約フォーム、LINE、お電話のいずれかでご予約ください。

サービス選択・スタッフ選択・ご利用希望日時をそれぞれ選んでいただき、詳細にどんな不調でお悩みか簡単にご記入ください。

※予約フォームは24時間受け付けております。(時間帯により予約確定は翌日になります。)

※オンラインでの楽器奏者のコンディショニング相談に関しては、予約フォームあるいはLINE予約よりご予約ください。

他の音楽家の身体ケア関連記事はこちら