フルートを演奏した後に『首が痛い』『肩こりになる』『腕がだるい』『腰痛になった』などのからだの不調。実は、フルート演奏中の上半身と下半身の位置関係がねじれの関係にあることが原因の一つなのはご存知でしょうか。

フルート演奏姿勢の上半身と骨盤の位置関係、足の構え方がからだの不調や演奏のパフォーマンスに関わるとは考えにくいですよね。しかし、解剖学・運動学を踏まえてからだの使い方を考えると肩・腕・手首・指が力みやすくなり、痛みなどの故障につながります。

今回は、上半身と下半身がねじれているとパフォーマンスが落ちたり、痛みなどの不調の原因になるのか、フルート演奏時に感じる肩こり・腰痛に関係する上半身と下半身の位置関係に基づいて解説します。

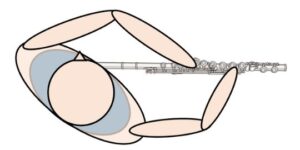

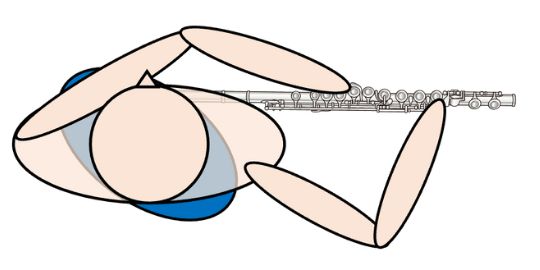

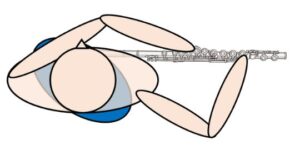

フルートを演奏する際の基本姿勢は、通常30°〜45°身体を開き、顔とフルートが正面に面している状態です。

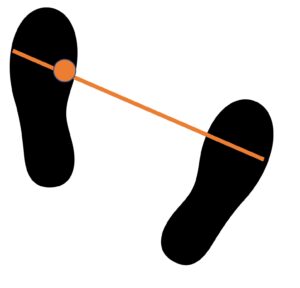

このとき、上半身(体幹)と下半身(骨盤)は同一方向を向いています。わかりやすいように上からみたフルート演奏姿勢をイラストで表すと以下のような状態になります。

この状態だと、骨盤の上に体幹が位置しており、体幹にねじれのストレスも加わらないため、解剖学・運動学上、上半身を支える腹筋や腰にある筋肉がアンバランスに働くことがないため呼吸が行いやすい姿勢です。

なぜ、骨盤に対して体幹を回旋させてねじれの位置に姿勢を保持してしまうのか。考えられる原因として

が挙げられます。

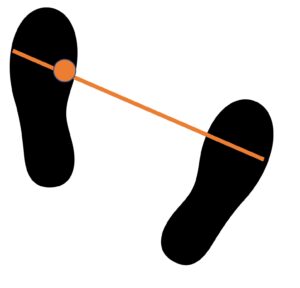

フルート立奏時に重心はどこに載っているでしょうか。基本姿勢に基づく重心位置は、両足の中間点付近にありますが、不調を感じる方の多くは、左足あるいは右足に重心を寄せて演奏していることが多いです。

片脚に重心を寄せての演奏は、フルートを含めた上半身の重心を片脚の狭い範囲に乗せる必要があるため左重心であれば骨盤に対して上半身を左回旋する傾向が強くなります。

上半身が左回旋している姿勢は、左腹筋群や右腰部筋群が力みやすくなるため、呼吸コントロールに影響が出たり、フルートを構える位置を正面に合わせるために右手位置を後ろに引く形になるため右肩の痛みや腕の疲労、指の動きにくさにつながります。

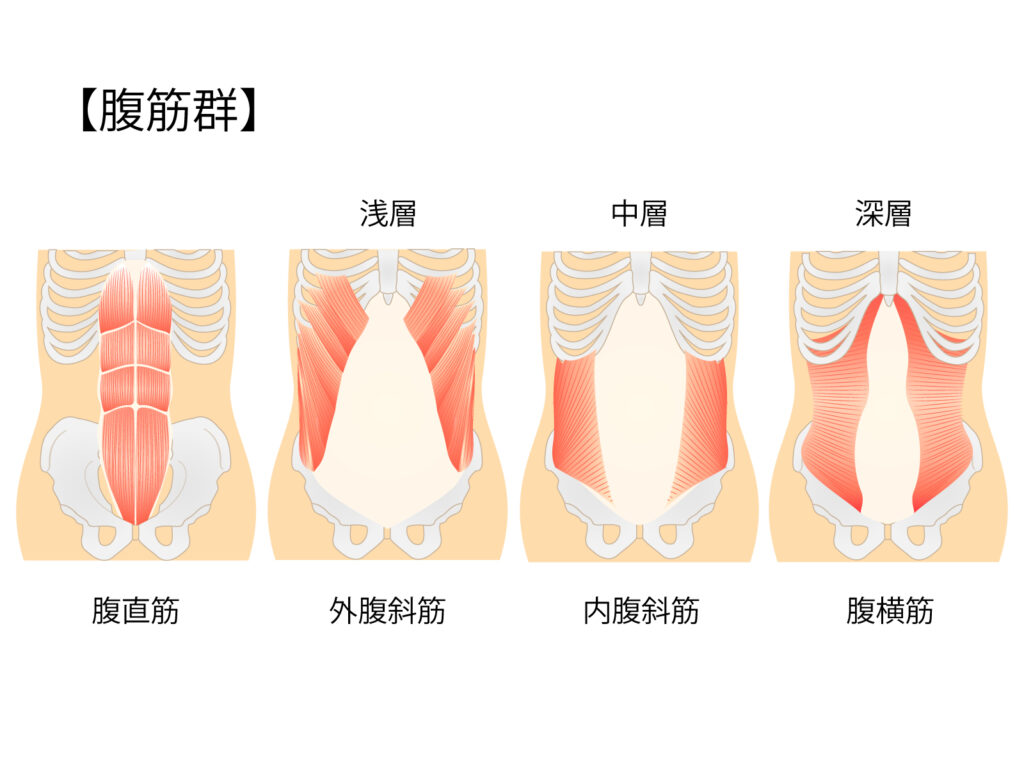

骨盤に対して体幹を安定させて支えるためには、身体の芯を作る腹横筋が必要となります。腹横筋の筋力が弱くなると腹横筋の周りにある腹直筋・外腹斜筋といった身体の動きを作る大きな筋肉が過剰に働くようになります。

腹直筋・外腹斜筋が姿勢を支えるために働くようになると、体幹が回旋しやすくなり、呼吸コントロールが悪くなったり、腰痛が起こる原因となります。

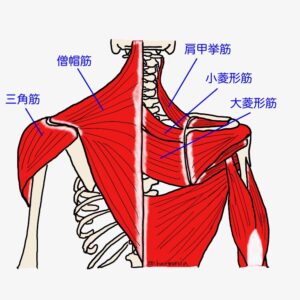

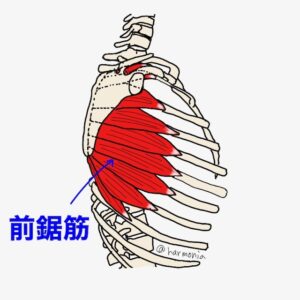

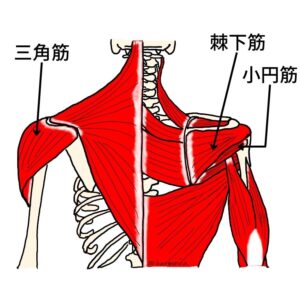

フルートは口唇・左人差し指・右親指の3点で空中に保持して演奏します。楽器を空中で保持するためには肩甲骨を胸郭にしっかりと安定させるために僧帽筋・菱形筋群・前鋸筋の筋力が必要となります。

僧帽筋・菱形筋の筋力が弱いと巻き肩や猫背になりやすく、前鋸筋が弱いと楽器を空中で保持することが困難となります。猫背の場合は肩こりが起こりやすく、前鋸筋が弱いと楽器を身体に近づけるように構える傾向が強くなり、肩よりも肘が後ろに下がって右肩の後ろの棘下筋に痛みが出やすくなります。

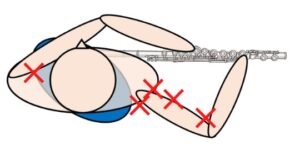

さて、先程の正常の姿勢を踏まえて、骨盤に対して体幹がねじれる環境で演奏しているとどういった支障が起きるのでしょうか。

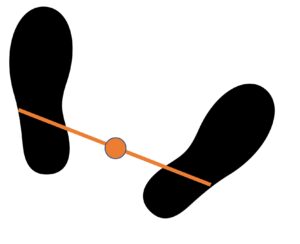

上のイラストはかなり大げさに体幹を左に回旋した状態ですが、ここまで行かなくても体幹を比較的正面に向けて首の左回旋を少なく演奏姿勢を保持している方はおられるのではないでしょうか。

確かに、体幹と首においてねじれの姿勢が作られないため、首の負担は最小限になりますが、体幹はねじれるようになります。すると右外腹斜筋・左内腹斜筋という側腹部にある腹筋が姿勢を支えるために過剰に働きやすくなり、ブレスコントロールに支障をきたすようになります。

また、このポジションをとる場合、フルートを正面に対して水平に保持しようとすると左腕をより胸に近づけるように楽器を保持するため左肩前面や胸の前が張りやすく、右腕においては右肩よりも右肘が身体の後ろに位置しやすくなるため、肩関節の後ろの張り・痛み、上腕の疲労感、手首のつまり感、指の動きにくさを感じやすくなります。

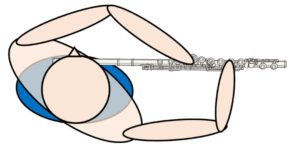

体幹に対して骨盤を左回旋させるようにボジションを取る方の場合、肩・腕・肘・手首・指への負担はすくなくなりますが、体幹を右回旋する力が自然と働いてしまうため、側腹部にある左外腹斜筋・右内腹斜筋の収縮が必要以上に起こり、ブレスコントロールに支障がきたすようになります。

また腰にある右広背筋・腰方形筋、肩甲骨を内転させる右菱形筋腹部の筋肉が硬くなるため腰痛や右肩甲骨の内側の痛みなどが起こる可能性があります。

実際のハルモニアを首の痛み・腰痛にてご利用いただいたフルート奏者さんの不調を感じていた当時の写真です。

体幹と骨盤の位置関係に着目してみてください。左脚を軸足にし、右足を後ろに引いて立ち、骨盤が比較的正面に向き、体幹を少し右回旋させています。右足を後ろに引き、腰を反ることで骨盤を右に開かない代償をしているため必要以上に右腰が反り、腰痛が起こりやすい状態となっています。

重心も左脚に載っていることで、スウェイバック姿勢の傾向になりやすく、体幹を安定させようとする力が上腹部と腰に集中してしまうため、インナーマッスルの働きも弱くなり、腰痛とロングトーンが短くなってしまうという不調につながっていました。(現在は首の不調・腰の不調を軽減されています)

さて、体幹と骨盤のねじれ、ご自身の演奏フォームではいかがでしょうか?実は自分が想像していた演奏姿勢とは違う場合が多くあります。

自分自身の演奏フォームを確認するためには、鏡で確認するだけだと前額面という正面向きの姿勢しか確認できません。前後方向の姿勢がどうなっているかを確認するためには、横向き(矢状面)の姿勢をスマホのカメラなどで撮影するのがおすすめです。

楽器演奏されている方は、ボディイメージを捉えるのがとても上手なため、客観的に自分の姿勢を捉えることで姿勢を修正することができる人も多いので自分の姿勢を客観的に見るのはとても重要です。

では、崩れた姿勢を整えるためには何をしていったらいいのでしょうか。

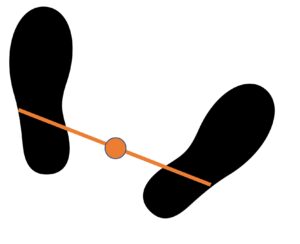

重心が前方へずれることで体幹を安定させるための力の働きが上腹部と腰に集中しやすいことをお伝えしました。そのため重心を前方でもなく後方でもなく骨盤と体幹が一直線に並ぶ安定した重心位置を保つ必要があります。

その目安が以下の写真・図のようなイメージです。

意外に思われる方もいるかもしれませんが、重心はつま先で支えるわけではありません。足の裏全体で体重を支え、重心は外くるぶしを結んだ線上の中央点に位置します。重心線上に体幹中心・骨盤中心が縦に並ぶようになるとスウェイバック姿勢などによる上腹部や腰への負担が最小限になり呼吸の妨げも少なく一番演奏パフォーマンスが発揮できる姿勢となります。

その人それぞれの骨格や演奏中にヒールを履いているか否かでも多少変わりますので、その時々で姿勢をチェックしてみましょう!

重心線よりも骨盤が前方へずれているようであれば少し後方へ移動させるように意識し、前のめり気味に体幹が前傾しているのであれば、足の裏全体に骨盤を乗せ、さらに骨盤の上に上半身を乗せに行くように意識してみるのも一つの方法です。

常に体幹と骨盤がねじれの関係にあると骨盤に対して体幹が右回旋しているときには左回旋への柔軟性が低下し、左回旋しているときは右回旋への柔軟性が低下していることが多いです。

胸郭を動かすようなストレッチを行い、上半身の柔軟性の左右バランスの崩れを解消するのも大切です。

胸郭や肩甲骨の動きを引き出すストレッチや簡単なトレーニングをご紹介しているYouTube動画を紹介しますのでぜひお試しください。

重心位置の調整や上半身の柔軟性確保ができているのに上半身をねじって姿勢を取ってしまう場合は、体幹回旋に関わる腹筋群の筋力バランスを整える必要があります。しかし人それぞれで筋力バランスの崩れが異なるため個別に合わせたトレーニングを行うひつようがあります。

フルート演奏の姿勢を踏まえてトレーニングを提案してもらえる理学療法士などの専門家に相談しましょう。

フルート演奏時の上半身(体幹)と下半身(骨盤)のねじれがパフォーマンスの低下やからだの不調に影響することを解説してきました。上半身と下半身がねじれの関係にあると演奏に対して利点は何もありません。

演奏中のからだの不調を感じたり指の動きにくさを感じる方は、上半身と下半身の位置関係に目を向けてみるのも一つの方法です。

上半身と下半身がねじれの関係にあるのは自覚しているけれども、何が原因でねじれてしまっているかがわからない方、対処方法がわからない方は、ぜひハルモニアにご相談ください。

Harmoniaは楽器奏者のからだの不調に強い整体サロンです!

フルート演奏中に感じるからだの不調はHarmoniaにご相談ください。あなたの演奏姿勢から肩や指などの不調が起こる原因を追求し、施術やストレッチ、エクササイズを通して不調を改善させるとともに、パフォーマンスを維持・向上させるためのセルフケア・セルフトレーニングの方法をお伝えします。

また、本番が続いての疲労や楽器演奏中の抜けない不調など肩こりや腕の怠さ、腰痛など楽器演奏中の身体の不調を感じる方もハルモニアをご活用ください。演奏を長く続けるためのサポートはおまかせください!

▼楽器奏者のコンディショニングの詳細▼

楽器奏者のコンディショニング

楽器奏者のコンディショニング

オンラインでのご相談にも対応いたします。楽器奏者のコンディショニングの紹介ページよりご相談くださいませ。

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia