ピアノは、長時間イスに座ったまま演奏し、リズムの速い曲からゆったりとした曲・高温から低音まで幅広く使う曲・力強く引く曲など様々な曲調があります。練習時間も1時間だけでなく2時間や3時間、長い場合は休憩をはさみながら8時間以上の方もいます。

ピアノ奏者の身体の不調として、肩こり・腕のだるさ・指の強張り・腱鞘炎が有名です。ほかにも手のしびれにつながる胸郭出口症候群や手首の痛みの原因であるTFCC損傷にもなる場合があります。座ったまま演奏するため腰痛の方もおられます。練習後の張りや痛みなどは、「練習を頑張った証拠」と捉える方もいますが、全てがそうではありません。

身体の不調を抱えたままでは、パフォーマンスは低下し練習の質も落ちます。うまく曲を演奏できないことが練習不足と安易に考えず自分の体の不調が関係していることも多いです。パフォーマンスアップを図るために、ピアノの演奏姿勢や身体の使い方を解剖学・運動学的視点からわかりやすく解説していきます。

ピアノ演奏中・演奏後に肩や腕、手首などに痛みや張りなどを感じる原因はなぜなのか。解剖学・運動学の観点から解説します。

を解説していきます。

ピアノ奏者の方に多いのは、練習しすぎによるオーバーユース(使いすぎ症候群)です。ピアノ演奏は指の動きを頻繁に利用するため、ピアノを習い始めた当初は疲れを感じていても指の筋力が強くなるにつれ、指の疲労も慣れとともに感じにくくなります。

鍵盤一つを押す力は、50g必要といわれており「案外軽いんじゃ?」と思われる方も多いと思います。

しかし、1曲弾き終えるまでの間に50gを何回も打鍵するため、指を動かす筋肉に必ず疲労が起こります。

指の筋肉は前腕にあるため、前腕中央部を押してはじめて「あっ、痛い!」と気づく人も多いのです。

オーバーユースにて硬くなった筋肉は、安静で張りや疲労感がとれても筋肉の伸び縮みの機能までは回復しません。

そのため、1日しっかり休んでも筋肉がスムーズに動くための柔軟性がないため、練習を始めるとすぐに疲労してしまうのです。

結果、何も解決策を講じずに我慢して練習をしていると腱鞘炎やばね指などの演奏パフォーマンスに悪影響が出る疾患を患うのです。

ピアノ演奏において手首の痛みも多いです。腱鞘炎だけでなく、手首の小指側にある三角線維軟骨複合体という部分を痛めてしまうTFCC損傷、手のしびれ・動きにくさ・脱力感の症状が出てしまう手根管症候群などがあります。

ピアニストの手首の不調は、

などによって起こります。

腱鞘炎が起こりやすい人の特徴として、手首の角度が前腕に対して水平に近い位置ではない事が挙げられます。(詳しくはこちら)

また、ピアノとの距離が近い方は手首のTFCC損傷のような不調が起きやすく、運指の時に指先から行うと手首を過剰に動かしやすく不調が起こります。

ピアノ奏者の肩や腕の不調は、肩こり・肩関節の外側・後ろ側の痛み・テニス肘・前腕の張りなどがあります。不調を感じる要因として

- 巻き肩による肩・腕の特定の筋肉への過剰な負担

- 手のひらの高さに対して肘が低いなどの合っていない環境設定

- ピアノとの距離が遠く、腕の重さを鍵盤に預けにくい

などがあります。これらの問題は、総じて肩甲骨が外側に広がり、前傾していることで胸の前側の筋肉が縮こまることで引き起こされます。

胸の前の筋肉が縮こまり硬くなると、肘を曲げておく力や手首の力みが生まれやすくなり、上腕や肩の後ろにある筋肉に過剰に負担がかるようになります。

すると、打鍵時に肘を伸ばす動きが上手く使えなくなることで効率の良い打鍵ができなくなり、肩や腕の疲労から張りや痛みを感じるようになります。

ピアノ奏者の腰痛もよく聞く不調の一つです。原因として大きく3つにわけられます。

- 骨盤を立てる意識をしすぎて前傾させて座っている

骨盤を立てる意識が強すぎるあまり、腰が反るくらい骨盤を前傾させているケースがあります。腰の筋肉の力みや内股による股関節の固定を用いるため体幹機能が低下しやすくなります。 - 骨盤を後ろに倒し、腰を丸めて座っている

骨盤を後ろに倒し、腰を丸めて座っていると、本来かかるはずのない腰を今以上丸めないように腰の筋肉が硬め支えるようになります。この負担が限界になると腰痛を引き起こします。腰だけでなく、お尻・太ももの外側・膝の外側が張ってしまい、坐骨神経痛のような症状に悩むことになります。 - 片側どちらかのお尻に体重を乗せて座っている

右足でペダルを押して左足を床につけているため、姿勢を安定させようと左足の裏に体重を乗せようと左お尻に体重を移動させている人がみられます。体重が左にかかり続けると、バランスを保つために上半身の重心が左にずれ、右脇腹から腰にかけて縮む力が働きやすくなり、その姿勢を続けていることで腰痛や坐骨神経痛になります。

ピアノを演奏している方は慣れていてわかりにくい感覚かと思いますが、鍵盤は思いの外重たいものです。時に強く、時に早く、長い曲を弾くこともあるため、指の疲労は起こりやすくなります。

では実際に指の疲労によって、筋肉の柔軟性が低下していないか確認です。

ピアノを弾くみなさん、手のひらを開いてパーにしてみてください。

指先は5本の指すべて楽に伸びますか?すべての関節がくの字に曲がらず、自然と伸ばせていますか?

指を伸ばそうとしても伸ばしきれず、手のひら・指の腹が突っ張る方は要注意です!

指の筋肉が張って硬くなっている状態であり、フィンガリングのパフォーマンスは低下しています。

指が伸び切らない状態のまま演奏を使い続けると、腱鞘炎やばね指といった指・手首に関わる痛みなど不調の原因につながります。

手首や指の負担が限界になると、前腕・上腕・胸部の筋肉・脇の筋肉にも無駄な力みが生まれ、筋肉の張りが出て硬くなることで腕の張り、肩こりが起こるのです。

今までできていた難しいフレーズや連符などが引きにくいと感じている方は、練習不足だけではなく、指に関わる筋肉の疲労も疑ってみましょう!

肩・腕・手首・指の問題は、上半身の姿勢の崩れからも起こりえます。チェックしたいのは以下の項目。

- 座った時に左右の肩の高さはそろっているか?

- 椅子に座った時に猫背になっていないか?

- 骨盤を立てることを意識するあまり腰を反りすぎてないか?

- 体重がお尻全体に均等に乗っているか?

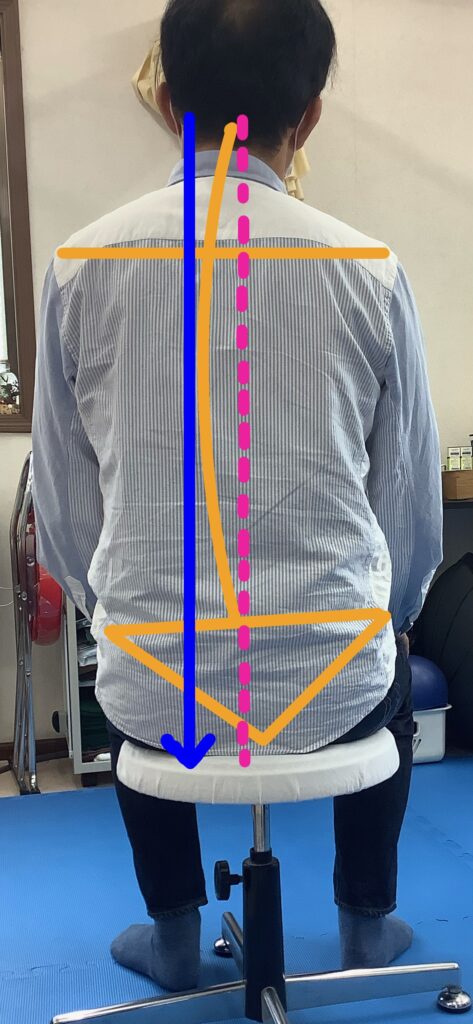

自分の姿勢を客観的に見ることありませんよね?試しに演奏中の姿勢を横からと背中から撮影してみてください。姿見鏡の前に椅子を持っていき座っている姿勢を自分で確認するのもいい方法です。

自分の姿勢を客観的に捉えることで、自覚していなかった姿勢の崩れを知ることができます。

崩れた座位姿勢の一例をご紹介します。写真をみていただくと

- 右肩下がり

- 脊柱が左側に凸に弯曲

- 上半身の重心がお尻の左側にずれている

が見てわかります。

この姿勢の崩れは、体幹筋の筋力が弱いピアノ奏者によくみられる傾向があり、

- インナーマッスルの筋力低下(腹横筋)

- 左脇腹の筋力低下(腹斜筋群)

- 右脇の下から脇腹にかけての柔軟性低下(前鋸筋・広背筋・腰方形筋)

- 左首〜肩の張り・痛み

- 右肩から腕の張り・痛み

といった症状がみられたりします。

今まで上げてきた、ピアノ演奏における不調の原因に対して、どのような対処法があるのか

の4つをご紹介します。

まず実行しやすくするためのピアノの環境設定についてお話します。

ピアノの椅子の高さは、腕・手首・指の力みを減らすのに一番直結します。肘・手首・鍵盤との位置関係を調節することで指先の力の入れ方を変えることができます。

手首の位置よりも肘の位置が低い状態での演奏は、運動学的に上腕二頭筋と腕橈骨筋という筋肉に過度な負担が働き、張りやすい状態です。

手首も手のひら側にやや曲げているため力みやすくなります。

鍵盤から指をはなす際、写真のように指の付け根の関節(MP関節)を必要以上に反らし、指先の第一関節と第二関節(PIP/DIP関節)を曲げて使うため、指を曲げる筋肉に過度な負担がかかります。

腕・指を力まず使うためには、鍵盤に手を置いたときに手首が肘と同じ高さ〜少し下に位置するよう椅子の高さを設定しましょう。

ピアノと自分の上半身との位置関係ですが、遠すぎると腕を鍵盤まで伸ばす動作が必要となり、肩周囲の負担が増えるとともに腕の重心が身体から遠くなるため猫背・巻き肩になりやすくなります。

反対に身体が近いと、腕を外側に動かすときの空間的な余裕がなくなるため、肘が肩よりも後方に位置しやすくなり、上腕に力みを生じやすくなります。

鍵盤に手を添えた際に肘の前面、上腕に力みが出ない距離感に調節してみましょう。

猫背は、楽器演奏にとって負担のかかる姿勢の典型的な例です。

腕の疲労だけでなく、肩こりや首の痛みが起きやすくなるのも猫背が大きく関係します。

前述した椅子の高さ・ピアノと身体の距離感を調整するだけでも猫背の予防になります。

写真の女の子のように骨盤が後ろに傾いていると、骨盤を立てるために必要な股関節の付け根にある腸腰筋という筋肉が上手く使えなくなり、背筋を伸ばすために必要な脊柱起立筋や多裂筋の筋力の弱さもあるため、意識的に背筋を伸ばす必要があります。

その際、頭の直上から紐をつけて天井へ引っ張られているように姿勢を正すことを意識してもらうと良いでしょう。

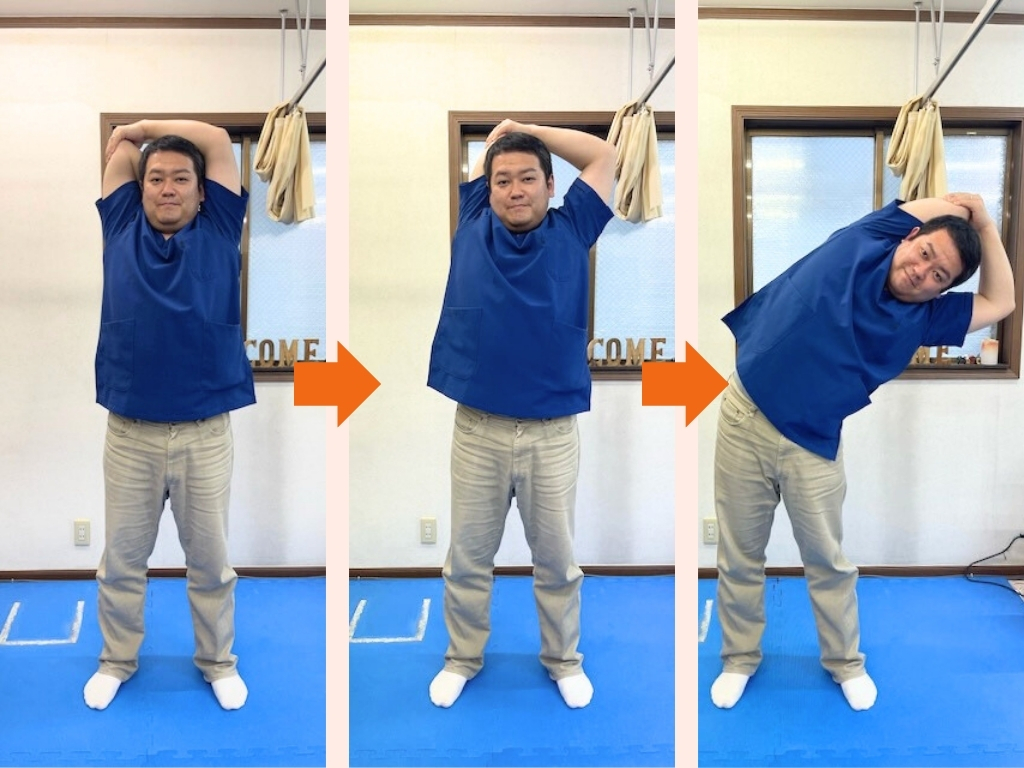

崩れた姿勢での演奏で硬くなってしまった筋肉は、ストレッチにてほぐすのも重要です。今すぐできるストレッチをご紹介します。

演奏姿勢の崩れから硬くなりやすい脇の下の筋肉(棘下筋・大円筋・小円筋・肩甲下筋)や二の腕の筋肉(上腕三頭筋)、肩から腰につながる筋肉(広背筋)を伸び縮みさせて血行を促し、ほぐしていく方法をご紹介します。

- 片方の手を同じ方の後ろに回し、反対側の手で肘をつかむ

- つかんだ肘を頭の後ろ側に引き込み脇の下を伸ばす

- 伸ばした状態で上半身を肘を引いている方向へ倒し脇腹を伸ばす

- 伸ばしたり戻したりの動きを10往復

- 10往復めで30秒ゆっくりと持続的に伸ばす

運動する目安は、二の腕・脇の下・脇腹・腰のあたりが気持ちよく伸び、やったあとに肩周りが楽になるかどうかです。

普段動かさない筋肉のため、動かすと疲れるかもしれません。演奏中に硬めやすい部分なので動かして疲労回復につなげていきましょう!ぜひ継続して行ってみてください。練習前後に行うことをおすすめします!

フィンガリングで疲労を起こしている指の筋肉をしっかりストレッチしていきましょう。指の筋肉がある前腕をストレッチする方法は、以前ブログにて紹介していますので、ぜひそちらのブログをご覧ください。

指のこわばり、腱鞘炎、ばね指を予防する【指・手首の強張り予防のストレッチ】をご紹介します!

指のこわばり、腱鞘炎、ばね指を予防する【指・手首の強張り予防のストレッチ】をご紹介します! 環境設定の見直しやストレッチ・体操などをお伝えしましたが、これらのことを行っても変化がない場合は、体幹の筋力が弱くなり、上半身が安定しないことで肩甲骨・腕周りに必要以上の力みが生じています。

YouTubeの動画にて体幹・肩甲骨周囲の安定性を高めるエクササイズを紹介していますので参考にしてみてください。

他にも、

- バランスボールに骨盤を立てた状態で座ったまま静止する

- バランスボールに座った状態で腰が丸まらないよう注意しながら軽く足踏みをする

- 足上げ腹筋(下腹部・股関節の付け根で脚を持ち上げてくるようにする)

といった方法もあります。スポーツマンほどムキムキな筋肉を付ける必要はありませんので、上半身の安定性を演奏中に維持できる筋力をつけるイメージです。

「ストレッチを色々試したけど手首の痛みが良くならない」「トレーニングをやって身体を整えたいけど何からはじめたらいいかわからない」などセルフケアがうまくできないこともあります。

そのようなときは、YouTubeなどの動画に頼るのではなく、身体のケアに関して専門家に相談しましょう!

ハルモニアは、音楽家に特化した身体のコンディショニングを行っております。ストレッチ・トレーニングの方法をご利用いただく方の身体の使い方に合わせて選択してアプローチしております。

演奏効率を高めるための身体の使い方をボディワークなどを通してお伝えすることも出来ますのでお気軽にご相談ください。

ピアノ奏者の肩こり・腕の張り・腱鞘炎・腰痛が起こる原因と対処法についてご紹介しました。考えられる原因をみてハッとした方もいるのではないでしょうか。

慣れた曲を弾いているときに指の動きにくさを感じたら、練習不足を疑うよりも指の筋肉の疲労を疑ってみるのが不調改善の近道かもしれません。放っておかず、早めに不調を解消しましょう。

熊谷市石原にある整体サロンHarmonia(ハルモニア)では、演奏姿勢や身体の使い方から不調の原因を全身から総合的に判断し、オーダーメイドの施術を行っています。対処療法だけで楽器演奏につながる身体の使い方を見直せずにお困りの方はぜひご相談ください。

できる限り、長い間演奏を楽しんでいただけるようにハルモニアは全力で音楽をされる方をサポートしていきます!

▼▼▼不調を感じずピアノ演奏を楽しみたい方は今すぐ予約▼▼▼

ピアノに関する他のブログ記事

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia