ピアノ奏者の身体の不調に多い肩こりや腕の張り、お困りの方も多いのではないでしょうか。

肩こり・腕の張り・だるさを感じながらも練習を続けていると、最終的には肩関節周囲炎や腱鞘炎などの痛みが習慣化する不調につながります。ドアノブが回せなくなるくらいの手首の痛みを感じ、腱鞘炎になっていたという方にも出会ったことがあります。

では、なぜこのような症状が起きやすいのでしょうか。ピアノの演奏姿勢や身体の使い方を解剖学・運動学的視点からわかりやすく解説していきます。

肩・腕の不調はどうして起こるのでしょうか。いくつか原因をご紹介していきます。

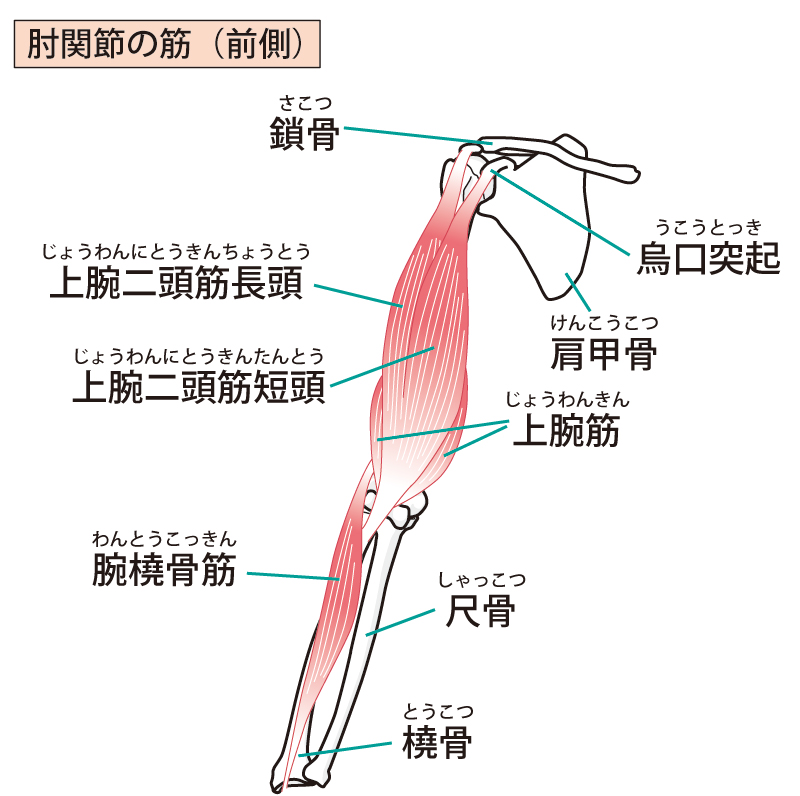

まず考えられることは、オーバーユース(使いすぎ症候群)です。ピアノ演奏の姿勢は、常に肘を曲げた状態であり、手を鍵盤の上に乗せてはいますが、空間に腕を保持している状態です。

腕の重さは体重の約6%と言われており、体重50kgの方は片腕約3kgとなります。3kgの重さの腕が肩から吊り下がり、鍵盤に当てている手と重さを分散しながら空中に保っているのです。

ピアノ演奏中、高音〜低音への運指や強く打鍵する場合など、腕を動かす頻度が多くなり、正面の鍵盤を打鍵しているときも腕への負担がかかります。

しかし、ピアノの演奏に慣れてしまっていると疲労が溜まり、肩・腕の筋肉が張っていても気づかないことも多く、張っている筋肉を圧迫することで初めて「あっ、痛い!」と気づいたりします。

オーバーユースにて硬くなった筋肉は、隣り合った筋肉との滑走性を失っている場合もあり、安静にしていただけでは張りや疲労感は取れるものの、残念ながら筋肉の伸び縮みの機能までは元の状態には回復しません。

そのため、肩や腕への負担がかかり続ける形となり、肩こりや腕の張り・痛みにつながるのです。

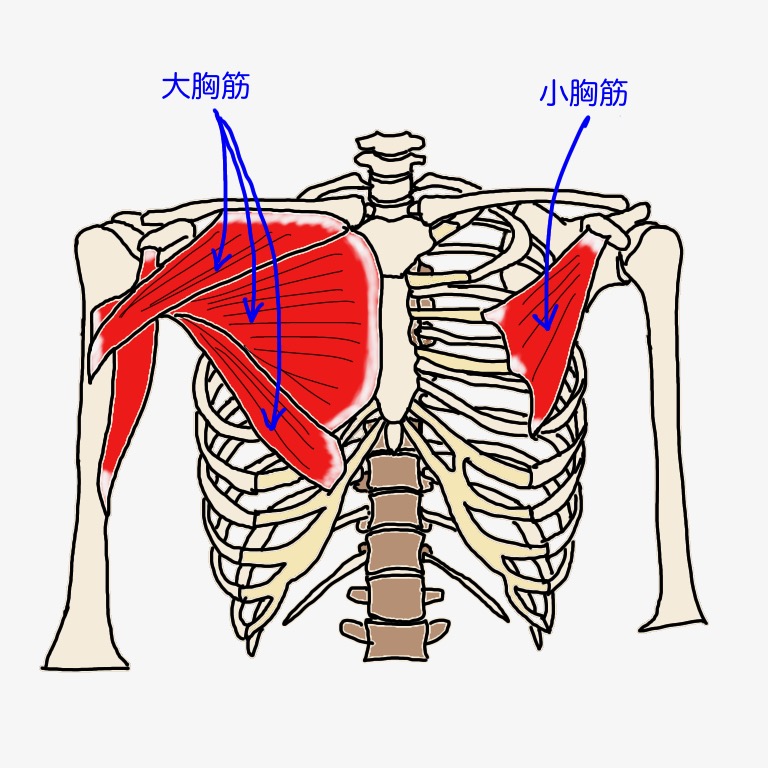

肩こりや腕の張り・痛みを起こす方に多く見られる姿勢としては、猫背・巻き肩・頭を前に突き出した姿勢です。これらの姿勢は、

- 頭が前傾していることで首の後ろや肩の上側が疲労しやすくなる

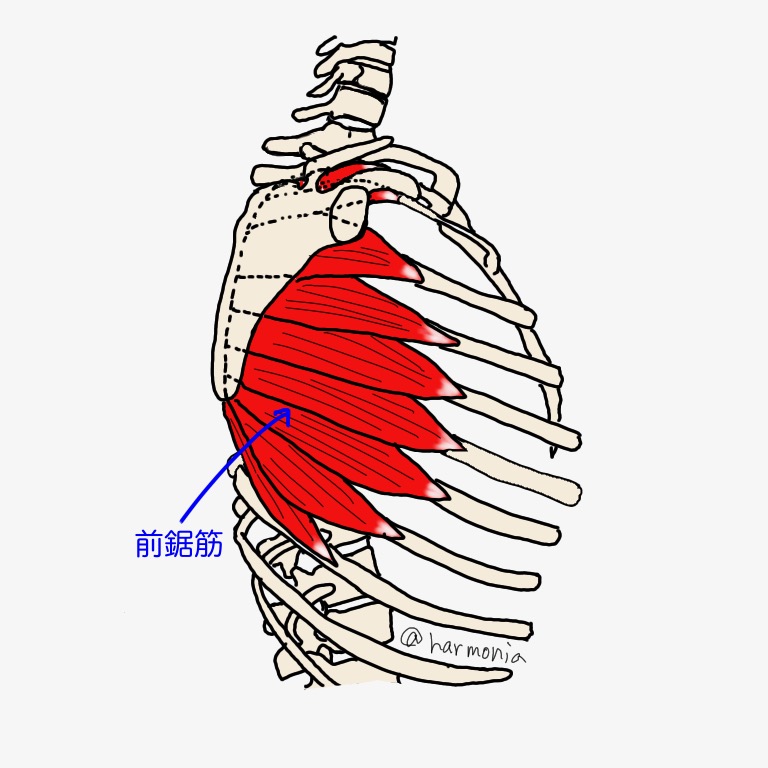

- 背中・腰を丸めて座ることで、肩甲骨が外に広がり、腕を支えるための力が肩甲骨と肩関節の後ろ側にかかる

- 肘を曲げる力がかかりやすくなり、上腕の前側と前腕に負担がかかりやすくなる

といった本来かからない負担がかかるようになるのです。

また、肩甲骨が広がった状態で腕を支える必要があるため、前鋸筋や小胸筋といった筋肉が必要以上に働き、縮こまって硬くなることで余計に腕の負担を増やします。

その上、日常生活での姿勢の崩れがあることで演奏中の姿勢に反映されてしまうこともあります。普段の姿勢が猫背だと、演奏姿勢も猫背になりやすいのです。

できる限り骨盤の上に体幹・肩の関節が位置するように演奏姿勢を保てるようになることが身体の不調を少しでも少なくするためには重要です。

オーバーユースにおいて、ピアノ演奏中は片腕3kgの重さを鍵盤に手を添えながら空間に保持した状態になるとお伝えしました。運指によって肩関節や肘関節の動きをたくさん使います。

椅子に座ったままの練習を2時間続ければ、2時間腕を空間で支えながらうごかすことになり、肩や腕の動きに関わる筋肉(三角筋前部・上腕二頭筋・上腕筋・腕橈骨筋など)といった筋肉が疲労しやすくなります。

使い続けた筋肉は、縮こまったまま伸びる機能が低下するため、ストレッチを行い筋肉の柔軟性を取り戻す必要があります。

また、肩甲骨・腕の動きが硬くなると上半身の動きも硬くなるため、上半身の柔軟性を獲得していくことも腕の疲労を軽減させるためには大事な要素になります。

肩こりや腕の張りに関わる部分で自分の体ではなくチェックしたいポイントとして、ピアノと身体との距離があります。

身体がピアノに近かったり、逆に遠かったり、椅子が高かったり、低かったりすることで、肩や腕に掛かる負担は大きく変わります。

例えば、身体とピアノとの距離が近いことでフィンガリング中の腕の操作が窮屈になりやすく肩関節に負担をかけやすくなります。逆に遠いと、腕を空中で保持している時間が長くなることで肩・腕周りへの負担が大きくなります。

詳しい理由は、別の記事に掲載しているのでぜひ御覧ください。

ピアノ演奏時の手首の痛みは、ピアノと椅子との距離が関係する!

ピアノ演奏時の手首の痛みは、ピアノと椅子との距離が関係する! 力こぶである上腕二頭筋や肩の前側あたり、胸の筋肉を押してみましょう。負担がかかって筋肉が硬くなっていると、押されている感覚ではなく、痛みを感じる場合が多いです。

痛みを感じるなら身体のケアが必要なサインです。

座った状態でバンザイ動作をしてみましょう。肘をしっかり伸ばして指先が真上に向くようにまっすぐ伸ばせますか?

肘が曲がってしまったり、180度まっすぐ上にバンザイできなかったり、肩のつまり感や脇の下が伸びる感じがあるのであれば、肩甲骨や腕への負担が蓄積されている証拠になります。

両腕・手首・指の問題は、実は上半身の負担からも起こりえます。チェックしたいのは以下の項目

- 座った時に左右の肩の高さはそろっていますか?

- 椅子に座った時に猫背になっていませんか?

- 骨盤を立てることを意識するあまり腰を反りすぎていませんか?

- 座った姿勢で両手をお尻の下に入れた時に体重が均等にかかっていますか?

これらのことは、すべて腕や腰、股関節に負担としてのしかかる姿勢となります。主観的に傾いていることが自覚できない場合は、姿見鏡の前に椅子を持っていき座っている姿勢を自分で確認するか、座っている姿勢をスマホなどで撮影してもらい、客観的に姿勢を捉えてみると良いかと思います。

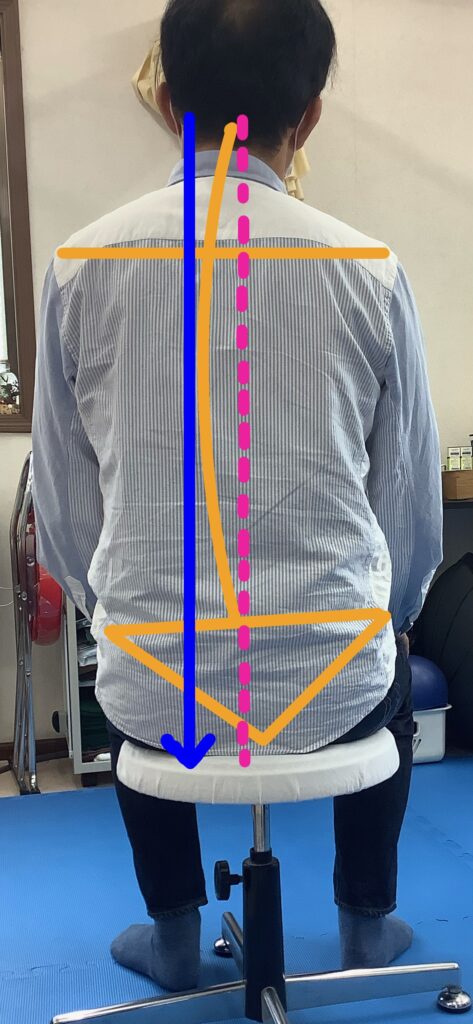

ひとつ座っている姿勢の例を写真で紹介しましょう。写真の人は、

- 上半身の重心が左お尻側にズレている

- 脊柱が左側に凸の側弯している

- 右肩下がりを起こしている

- 頭が右に傾斜している

状態です。このような姿勢になると、左脇腹の筋力低下や右脇の下から脇腹にかけての柔軟性低下、左首〜肩の張りといった症状がみられたりします。

ピアノで不調を感じやすい方の多くにこの左重心がみられます。これは、左おしりに重心を残し、左足で床を踏ん張りながら演奏する傾向の方にみられ、体幹筋や股関節の筋力の弱さ潜んでいます。

今まで上げてきた、ピアノ演奏における不調の原因に対して、どのような対処法があるのか4つご紹介していきたいと思います。

まず、試しやすい方法がピアノと椅子との距離を調整する環境設定です。

- 肩より肘が少し前にある

- 肘が90度よりも浅く曲がる

- 手のひらと肘の高さが水平

といったポジションになるようピアノとの距離や椅子の高さが調節できると良いでしょう。

詳しい調節方法は、別の記事に記載していますのでご参考にしてください。

ピアノ演奏時の手首の痛みは、ピアノと椅子との距離が関係する!

ピアノ演奏時の手首の痛みは、ピアノと椅子との距離が関係する! 硬くなって張ってしまった筋肉を、ストレッチして柔軟性を高めるのは肩こり・腕の張りの改善にとても重要です。

以前、YouTubeにて上半身から肩甲骨周囲をほぐすストレッチやエクササイズを紹介したライブ配信をしました。

運動する目安は、肩甲骨周りがしっかりとポカポカしてくるかどうかです。ポカポカしない=血行不良が起きていると考えられるため肩甲骨周りの柔軟性が低下して適切に筋肉が動かないことが疑われます。

休憩を取りつつ、少しポカポカしてくるまで動かしてみてください。筋肉痛が出た場合は、1〜2日程度休息日を入れながら行ってもらうと段々と強化されてきます。

環境設定の見直しやストレッチ・体操などをお伝えしましたが、これらのことを行っても変化がない場合は、体幹を支えるために必要な筋肉が弱くなっており、猫背や巻き肩などの姿勢の崩れが起こっています。

姿勢の崩れを元通りにするために、腹横筋や内腹斜筋、骨盤底筋群や腸腰筋を鍛えるトレーニングが必要となります。方法としては、

- 仰向けで両手を天井に伸ばし、股関節・膝関節を90度に曲げた状態をキープする練習(30秒×3セット)

- バランスボールに骨盤を立てた状態で座ったまま静止する

- 足上げ腹筋(下腹部・股関節の付け根で脚を持ち上げてくるようにする)

などです。YouTubeなどの動画がたくさん出ていますが、うまくできないことも多いと思います。そのような場合は専門家に頼りましょう。

肩こりや腕の張りなどの不調を環境整備やセルフケアで対策しても、不調が変わらない場合は、身体の専門家に相談してみましょう。

自分の肩や腕の状況がどんな状態なのか、ストレッチが適切なのかそれともトレーニングが必要なのかなどしっかりと自分の身体の状態を調べて解説してもらえたほうが確実です。

できれば、楽器演奏の身体の使い方をしっかりと分析しながら施術やエクササイズを指導してくれる場所を探しましょう。

ピアノの肩こり・腕の張りが起こる原因と対策についてご紹介しました。

ピアノ演奏される方の腕・指の不調はオーバーユース(使い過ぎ症候群)、肩こりに関しては、腕・指の不調に加えて猫背や巻き肩などの不良姿勢であることなどに由来しています。

セルフケアの方法も解説しましたが、ストレッチを色々試したけど良くならない、トレーニングをやって身体を整えたいけど何やったらいいかわからないなどありましたら身体の専門家に相談してみてください。

熊谷市石原にある整体サロンHarmonia(ハルモニア)では、身体に掛かる負担を全身から総合的に判断し、個人個人に合った楽器奏者のコンディショニングを行っています。

演奏姿勢を元にして身体にかかる負担を探し出し、演奏中の疲れや痛みを整えパフォーマンスアップを図ります。

できる限り、長い間演奏を楽しんでいただけるようにハルモニアは全力で音楽をされる方をサポートしていきます!

音楽家に関する他のブログ記事

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia