チェロ奏者の方々の身体のコンディショニングをさせていただく中で、ある共通の傾向に気づくことがあります。

それは、「右側の首が痛い」「右の肩甲骨の内側が凝る」「右肩や肘、手首に違和感がある」といった、身体の右側に不調を訴える方が多いということです。

もちろん、原因は様々ですが、その背景を探っていくと、「右側凸(みぎそくとつ)の側弯」、つまり背骨が右側にカーブしている状態が隠れているケースが少なくありません。

チェロを演奏する姿勢を思い出してみてください。

- チェロ本体を両膝で挟み、少し左に傾けるように構える

- 左手でネック上の弦を押さえるため、繊細な動きとポジションが求められる

- 右手でのボウイングの際、A線やD線で音を出す時は上半身(体幹)を右回旋させて行う傾向にある

チェロ演奏の動作は、左右非対称です。特に、右腕で弓をコントロールし、表現豊かな音を出すためには、肩甲骨や胸郭(肋骨周り)の動きが重要になります。

この長時間の非対称な姿勢・動作や、特定の筋肉への持続的な負担が、知らず知らずのうちに背骨のカーブ、特に右側への凸を生む一因となると考えられます。

また、演奏中に猫背や巻き肩など姿勢の崩れが起こると胸郭・肩甲骨の動きを演奏動作に活用できなくなることで、右肩周囲の負担が増えるため、右凸側弯を助長することが考えられます。

背骨が右にカーブすると、上半身の重心が右にズレます。右側の筋肉は縮こまるために力みやすく、左側の筋肉は姿勢を保つために硬くなる固める傾向にあります。

つまり、右腕の使いすぎだけでなく、その土台となる体幹(背骨)の歪みが、右側の様々な部位に痛みを引き起こす根本的な原因となっている可能性があるのです。

右凸側弯が起こることによって、上半身の重心が右にズレるようになります。すると、バランスを保とうと頭と右肩甲骨に重心を真ん中戻そうとする反応が起こります。

- 頭:バランスを取るために上半身に対して左方向へズレて、右首全体に力みが起きやすくなる

- 右肩甲骨:バランスを取るために肩甲骨から腕の重心を身体の中心に寄せようとするため、右肩甲骨の内側が力みやすくなる

頭・肩甲骨にこれらの反応が起こると、首・肩甲骨に必要以上の力みが生まれるため痛みやコリを感じるようになります。

右凸側弯・右肩甲骨の力みが生まれることで、弓を操作する右腕のスムーズな動きが妨げられ、本来力むことのない肩の後ろ側や腕の前側、肘の外側、手首にある筋肉に過剰な負担がかかることで痛みを引き起こします。

さらに、猫背や巻き肩などの姿勢の崩れが伴うことでより力みが助長されます。

痛み以外にも楽器演奏中のパフォーマンスに影響がでる場合があります。

- C線の音がうまく出ない

- 安定した音の強弱を表現できない

今まで対応したクライアントさんにはこのようなお悩みの方もおられました。

「もしかして自分も?」と思われた方は、一度ご自身の身体の状態を意識的にチェックしてみることをお勧めします。

正面を向いてまっすぐ立ち、鏡を見ます。

- 右肩の方が高く見える・左肩が下がって見える

- 右肩が前に出ているように見える

- 上半身がやや左に倒れている

これらの左右差があると肩甲骨周りの筋力バランスが崩れ、側弯隠れている可能性があります。

椅子に座った状態で上半身を左右にねじります。

- 左側にねじったほうが後ろが見えやすい

- 右側にねじると背中や腰に詰まった感じや張りが出る

これらの左右差があると上半身が常に左側にひねり、体幹の筋力バランスが崩れているため側弯が起きている可能性があります。

立った姿勢から床を触るように前屈します。

背中の左右どちらかが盛り上がって見える場合、側弯が起きている可能性があります。

これらはあくまで簡単なチェックポイントで、診断ではありません。でも、「あれ?」と思うことがあれば、それはご自身の身体からの大切なサインかもしれません。痛みや違和感が続く場合や、はっきりとした左右差を感じる場合は、自己判断せず整形外科で見てもらうことが大切です。

まずは、ご自身の身体に関心を持ち、小さな変化に気づくこと。それが、コンディションを整えるための、何より重要な第一歩です。

もし側弯が見られた場合、その進行を抑えたり、症状を軽減したりするためには、チェロのセッティングとご自身の演奏姿勢を見直すことが非常に重要です。

- エンドピンの長さや設置位置を調節

エンドピンの長さや設置する位置を変えることで、チェロ本体の高さや傾きを変えることができ、本体へ寄りかかって猫背になってしまうことを防いだり、右巻き肩や体幹左回旋を助長するのを防ぐことができます。 - チェロ本体の傾き

エンドピンの設置位置と関連しますが、自分の体に対してチェロをどの程度後ろ側・左側へ傾けるかによって、左手や右手のアクセスや体幹の使い方が変わります。 - 演奏する人の姿勢

座面の高さや座る位置、骨盤の前後傾、上半身の姿勢、肩甲骨の前後傾などが背骨や肩甲骨周囲、腕などへの負担を左右します。

これらの要素は相互に関連しており、一人ひとりの体格、骨格、筋力、そして側弯の状態によって「最適」な状態は異なります。

ほんの少し調整するだけで、驚くほど身体への負担が軽減されることもあります。

脊柱の柔軟性が低下したり、肩甲骨周囲の筋肉が硬くなることを予防するためのストレッチをご紹介します。

胸郭を動かす2種類のストレッチを動画で掲載します。

どちらのストレッチも痛気持ちいい程度で行うところからスタートし、段々と動かす範囲を広くしてみてください。

「肩甲骨から腕を動かすように言われたけどうまく動かせない…」

「エンドピンを調整してみてと言われたけど、イマイチ弾きやすさが変わらない…」

そんな経験はありませんか?

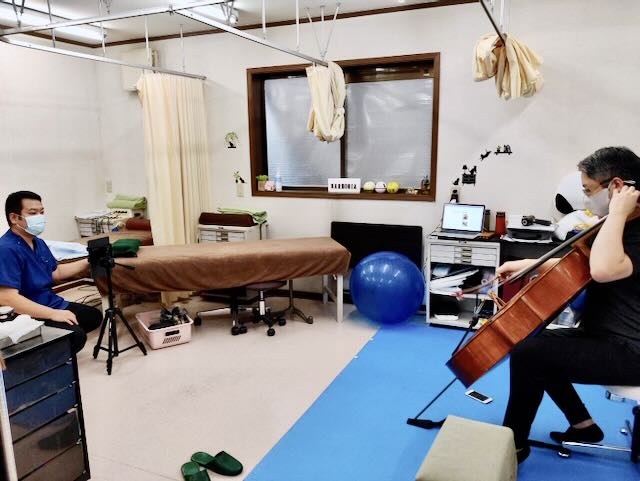

音楽の先生は、もちろん音楽表現やテクニック指導のプロフェッショナルです。

しかし、一人ひとりの身体の個性(骨格、筋肉の柔軟性、側弯の有無など)に合わせた視点での細かな姿勢やセッティングのアドバイスは、また別の専門知識が必要です。

楽器演奏者の身体の使い方を分析できる理学療法士は、あなたの身体を客観的に評価し、

- なぜ痛みが出ているのか

- 今のあなたにとって、どのような姿勢やセッティングが最適なのか

- どんなエクササイズやストレッチが有効か

といった点を、解剖学・運動学的な視点から具体的にお伝えすることができます。

ご自身の身体の状態を深く理解することで、これまで先生がおっしゃっていたアドバイスの本当の意味や身体感覚との繋がりが見えてくるかもしれません。

「なるほど、だからこの角度なのか!」「この筋肉を使う感覚か!」と腑に落ちることで、練習の質が上がり、より効果的に、そして何より安心して演奏に取り組めるようになるでしょう。

チェロ奏者を悩ませる右側の痛みと、その背景にあるかもしれない「右側凸の側弯」についてお伝えしてきました。

- その右側の不調、もしかしたら背骨のカーブが関係しているかも?

- まずは自分の身体に関心を持ち、変化に気づくことが大切。

- エンドピン、楽器の角度、座り方… セッティングと姿勢の見直しは効果大!

- でも、最適な調整は人それぞれ。自己流には限界も。

- 痛みや疑問は、一人で抱え込まず専門家に相談しよう。

もしあなたが、この記事で触れたような右側の不調に長年悩んでいたり、ご自身の姿勢や楽器のセッティングに疑問を感じていたりするなら、もう我慢する必要はありません。

整体サロンHarmoniaでは、まさにそのような楽器奏者の方々の悩みに寄り添い、あなたの身体の状態と目標に合わせた専門的な評価とコンディショニングを提供しています。

- 丁寧なカウンセリングと身体評価

- あなたに合った姿勢・セッティングのアドバイス

- 必要なセルフケアやエクササイズの指導

これらを組み合わせ、トータルであなたの「弾きやすい身体づくり」をサポートします。

正しい知識と適切なケアで、痛みや不安から解放され、もっと自由に、もっと深くチェロ演奏を楽しめる毎日を取り戻しませんか?

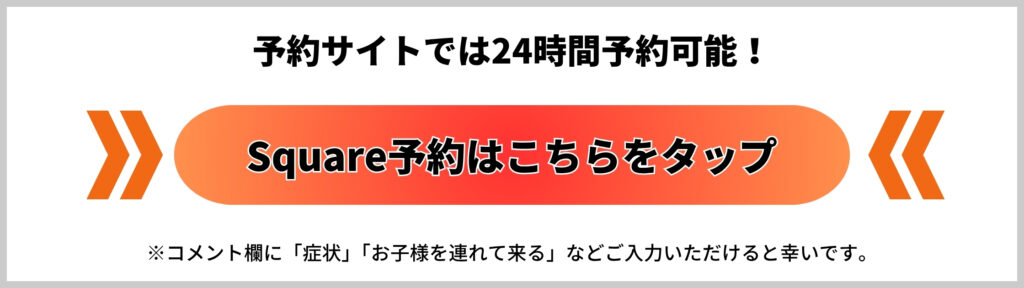

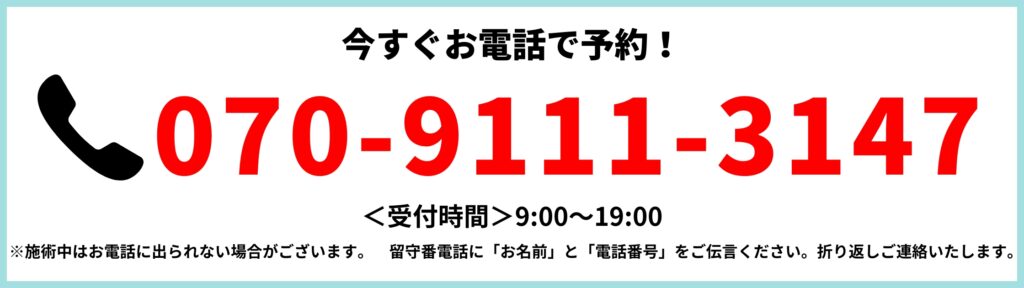

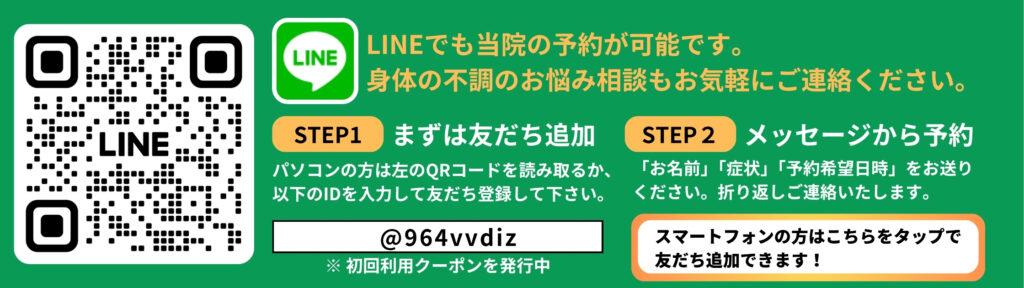

「ちょっと話を聞いてみたい」「私の場合はどうなんだろう?」 そんな風に思ったら、まずはお気軽にご相談ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia