「指が動かない」「手首がカクカクする」といった症状を、あなたは「練習不足」や「一時的な疲労」で片付けていませんか?

もし、その痛みを放置し続けた場合、あなたが築き上げてきた演奏パフォーマンスは確実に低下し続け、最悪の場合、大切な音楽活動そのものを停止せざるを得ないという、計り知れない損失に繋がる可能性があります。

演奏中に起きるその違和感は、身体が発する重要なサインです。本記事では、理学療法士の視点から、ピアニストの腱鞘炎・ばね指の本当の原因と、今すぐ自宅でできるセルフチェック、そして根本的な解決策を徹底解説します。

ピアノ演奏をしていて腱鞘炎が起きる原因をいくつか挙げていきます。

ピアノを演奏する方は、指や手首の動きを多用します。打鍵により指・手首の動きを司る筋肉が疲労することで、オーバーユース(使いすぎ症候群)を引き起こします。

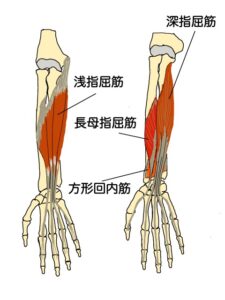

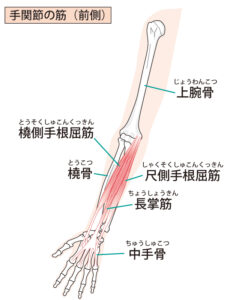

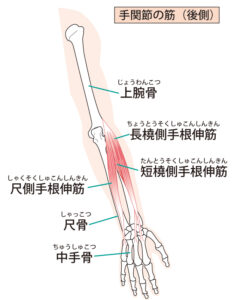

指を動かす筋肉である浅指屈筋・深指屈筋・長母指屈筋は、手根管という手首部分を通る際には腱になります。

そして、手首付近で腱がスムーズに動くために腱鞘というトンネル状の組織があります。

指や手首のオーバーユースによって、腱鞘(トンネル)内で腱の摩擦が増えると炎症(腱鞘炎)を引き起こします。

また、オクターブを押さえようとする際に、鍵盤に対して親指・小指を結んだ線を垂直に当てようとすると尺側手根屈筋・尺側手根伸筋といった筋肉が過剰に働くようになります。

演奏を積み重ね、本番に向けて演奏のクオリティを高めていくため、難しいフレーズや細かなフィンガリングなどの練習を続けると指に力が入りやすくなることもあると思います。

しかし、疲労が溜まって張っていても慣れてしまっているために気づかないことも多く、張っている筋肉を押すことで初めて「あっ、痛い!」と気づく方が多いのです。

オーバーユースにて硬くなった筋肉は、安静にしていただけでは張りや疲労感は取れるものの、残念ながら筋肉の伸び縮の機能までは元の状態には回復しません。指の疲労は、過去に学生時代にたくさん練習し、酷使してきた指の筋肉がアフターケアがままならなかったことで硬いまま現在に至るということも多く、現在の疲労だけの問題では無いのが現状です。アフターケアをする人も少ないため知らず識らずに疲労が積み重なり、痛いと気づいたときには腱鞘炎やばね指になっているのです。

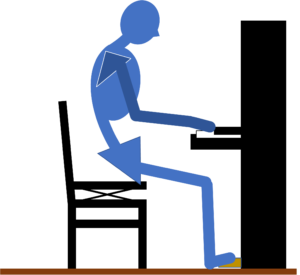

手首・指の筋肉がオーバーワークを起こすことで手首のつまり感・違和感・痛みを感じるようになることを先に述べましたが、実は手首の負担は、演奏中の姿勢の崩れも原因となります。

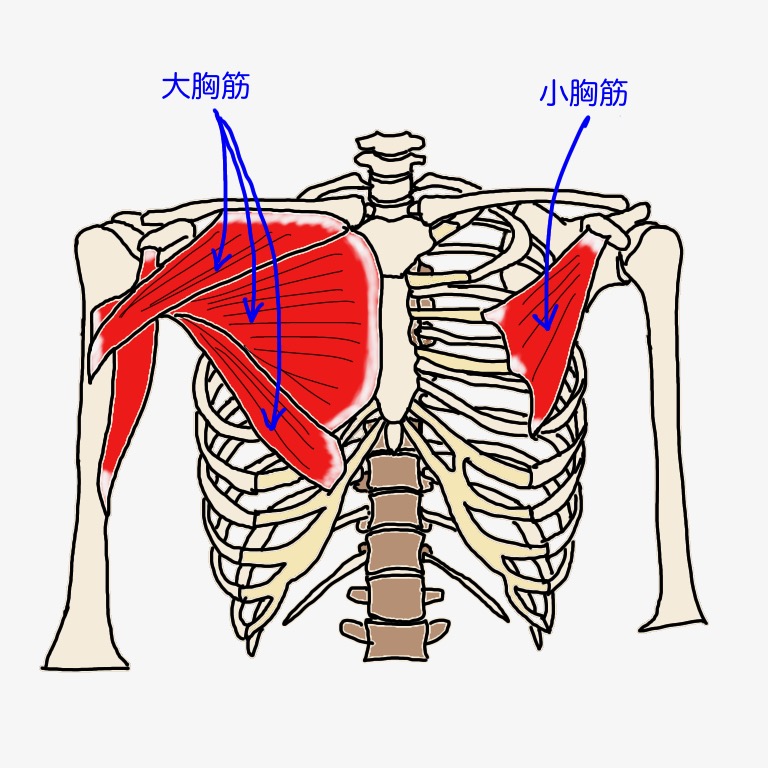

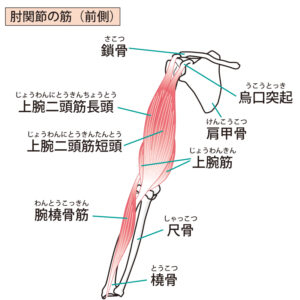

ピアノを演奏される方にみられることがある猫背や巻き肩のように背中の筋肉や肩甲骨周囲の筋肉が働きにくい姿勢は、演奏中の腕の操作を肩甲骨を土台にして行えなくなるため、腕の重みを支える際の負担が胸部や上腕にかかるようになります。

この胸部や上腕の筋肉は、前腕の筋肉と筋膜によってつながりを持っており、胸部・上腕の筋肉が過緊張を起こすと前腕部分の筋肉の過緊張を引き起こします。ですので、手関節の手のひら側にある筋肉の過剰な緊張を生むのです。

筋肉の緊張が高い状態で演奏練習や本番を繰り返すことで、疲労が手首や指先まで蓄積されていき、次第に手首のつまり感や痛みに繋がっていき、指先の繊細な操作のパフォーマンスを落とすことになるのです。

演奏中の姿勢はもちろんですが、日常生活における姿勢も大きく影響します。普段の姿勢が猫背だと、演奏姿勢も猫背になりやすくなるため注意が必要です。

ピアノを習うときに指導されることもあると思いますが、ピアノと身体との距離が腕・手首・指にかかる負担と関係しています。自分の体格に合わせた距離になっていないと腕・手首・指に掛かる負担は大きくなります。

身体とピアノとの距離が近いことで、フィンガリング中の腕の操作が窮屈になりやすく肩関節の動きの自由度が減ってしまうため、手首の関節に負担をかけやすくなります。逆に遠いと、腕を空中で保持している時間が長くなることで肩・腕周りへの負担が大きくなり、筋膜による負担の伝播から手首周囲が詰まる感じが起こりやすくなります。

いかに腕の重さを鍵盤にあずけながらフィンガリングができるかというのが重要になります。

詳しくは、以下のブログ記事にてピアノと身体との距離にて解説しています。

では、自分の手首・指の動きに関する筋肉がどれくらい硬くなり疲労が溜まっているのかを確認してみましょう!手首・指を動かす筋肉のケアが必要かどうかの判断ができます。

では、手首の硬さを確認していきましょう!

まず、手首を手のひら側へ倒す動きを作る筋肉の硬さを確認します。

- 四つ這いで手のひらを床につけ、両手を外側にねじるように動かして指先を身体の方に向ける

- その状態から両手のひらに体重を乗せるようにしながら床に押し当てる

手首の関節が90°まで痛みなく反らせれば柔軟性が十分であると判断できます。しかし、手のひらが床にしっかりつけられない・手首が痛くなる・前腕の前側が張って痛いという場合は、手首・指の筋肉の柔軟性が低下しておりケアが必要な状態となります。

続いて手の甲側へ手首を動かす筋肉の硬さを確認します。

- 四つ這いで手の甲を床につけ、両指先を外側にねじるように体の外側に向ける

- その状態から両手の甲に体重を乗せるようにしながら床に押し当てる

手の甲全体が床に付き、手関節が90°痛みなく曲げられるのであれば柔軟性が十分と判断できます。しかし、手の甲が床につかない・手首の痛みがある・手のしびれが起こるといった症状が出る場合は、手首・指の筋肉の柔軟性が低下しており、ケアが必要な状態です。

どちらの方法でも痛みを伴う方は、パフォーマンスが明らかに低下しているため、早めに対策をおすすめします。

ピアノを演奏している方は慣れていてわかりにくい感覚かと思いますが、鍵盤は思いの外重たいものです。時に強く、時に早く、長い曲を弾くこともあるため、指の疲労は起こりやすくなります。

では実際に確かめてみましょう!ピアノを弾くみなさん、手のひらを開いてパーにしてみてください。

指先は5本の指すべて楽に伸びますか?手のひらが開かなかったり、手のひら・指の腹は突っ張っていませんか?

写真のように、少しでも、指が曲がったまま伸ばしきれない、手のひら・指の腹が突っ張る方は、すでに指の筋肉が張っている状態です。この状態では、フィンガリングのパフォーマンスは低下しています。

手のひらはまっすぐ開ける!という方、以下の写真のように指の付け根の関節から反らすように人差し指から小指まで一本ずつ確認してみてください。

手のひらや指の腹がつっぱったり痛みを感じる場合は、筋肉の柔軟性や筋肉と骨をつなげる腱という部分の滑りが悪くなっている可能性がありますのでケアが必要です。

手首や指の動きを確認していただいて動きの悪さや痛みを感じた方は、今までできていた難しいフレーズや連符などが引きにくいと感じている原因が、練習不足ではなく指に関わる筋肉の疲労と考えることができます。

指がうまく動かない原因が練習不足だからという決めつけてしまうと、上記のような症状が残ったまま使い続けることで腱鞘炎やばね指といった指・手首に関わる痛み・違和感・つまり感が出現するのです。

整体サロンHarmoniaは、埼玉県内で数少ない楽器奏者のコンディショニングに特化した整体サロンとして、これまで延べ100名を超える楽器演奏者をサポートしてまいりました。

- 長年悩んでいた左手首の痛みの原因がわかり、施術やトレーニングにて姿勢を整えたことや運指方法を見直すためのボディワークを行ったことでオクターブの移動が格段にスムーズになりました。(50代女性 ピアノ奏者)

- 腱鞘炎と親指の痛みに悩んでいましたが、施術を受け、親指に係る負担を減らす身体の使い方を指導してもらったことで、仕事が立て込んでいるときの痛みの出方がだいぶ軽減されました。(40代女性 プロピアニスト)

長時間の練習で積み重なった疲労は、残念ながらセルフケアだけでは解消できないことがほとんどです。あなたの身体の特徴に合わせて、姿勢の崩れや使いすぎた筋肉を根本から整えることが、長く演奏を楽しむための鍵となります。

ピアノ演奏される方の手首・指の不調について解説してきました。自分の手首・指の動きをチェックして痛みを伴ったりつまり感を感じるようであれば、一度専門家に身体のケアを依頼することをオススメいたします。

オーバーユース(使い過ぎ症候群)を起こした筋肉は、セルフケアではなかなか解消できないこともあるのです。ましてや、姿勢の崩れが原因である場合は、どうやって姿勢を正しい位置に整えていくのか自分の体の特徴に合わせて修正していく必要があるため、客観的に姿勢を見ていく必要があります。

熊谷市石原にある整体サロンHarmonia(ハルモニア)では、「楽器奏者のコンディショニング」を行っています。

演奏中の姿勢を踏まえ、身体に掛かる負担を全身から総合的に判断し、個人個人に合った施術・ストレッチ・トレーニング・ボディワークを行っています。一人で悩まず、身体の専門家に一度ご相談ください。

できる限り、長い間演奏を楽しんでいただけるようにハルモニアは全力で音楽をされる方をサポートしていきます!

【免責事項】

本記事で紹介しているセルフチェックや情報は、お客様の身体の状態を知るためのものであり、医学的な診断を目的とするものではありません。症状の悪化や激しい痛みを伴う場合は、自己判断せず、必ず専門医や医療機関にご相談ください。

ピアノに関する他のブログ記事

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia