大好きな楽器を演奏している時、ふと指先や手のひらに感じるピリピリとしたしびれ。「またか…」と、しびれを我慢しながら練習を続けていませんか?

そのしびれ、実は身体からのSOSかもしれません。放置しておくと、演奏に支障が出るだけでなく、日常生活にも影響が出てしまう可能性があります。

今回は、なぜ楽器演奏中に指のしびれが起きやすいのか、その原因から、今すぐできる予防法、そして整体での根本的な解決策まで、詳しくお話しします。

手のしびれには、大きく分けて2つの原因が考えられます。それが末梢神経によるものと中枢神経によるものです。

指のしびれの多くは、手や腕の末梢神経が圧迫されることで起こります。特に、楽器演奏のように同じ動作を繰り返したり、不自然な姿勢を長時間続けたりすると、特定の部位に負担がかかりやすくなります。

整形外科を受診した際に診断される末梢神経の絞扼性神経障害には以下のようなものがあります。

- 手根管症候群

手首にある「手根管」というトンネルを通る神経(正中神経)が、使いすぎなどで圧迫されることで起こります。指先(特に親指から薬指)がしびれたり、細かい動きがしづらくなったりします。(詳しくはこちら) - 肘部管症候群

肘の内側にある「肘部管」で、神経(尺骨神経)が圧迫されることで起こります。小指と薬指の外側がしびれるのが特徴です。(詳しくはこちら) - 胸郭出口症候群

首の付け根から鎖骨の下を通る「胸郭出口」という狭い空間で、血管や神経が圧迫されることで起こります。腕や手にしびれや痛み、だるさなどが現れます。(詳しくはこちら) - 橈骨神経障害

肘から手首にかけて伸びる橈骨神経が上腕三頭筋外側頭と内側頭の移行部や回外筋などに圧迫されることで、手の甲や親指、人差し指がしびれることがあります。

もう一つの原因は、首の骨(頚椎)が歪んだり、ストレートネックなどの姿勢の崩れがあることで、神経を圧迫したりすることで起こるしびれです。

首から肩、腕、指先へと繋がる神経の通り道が狭くなることで、手の感覚に異常が現れます。

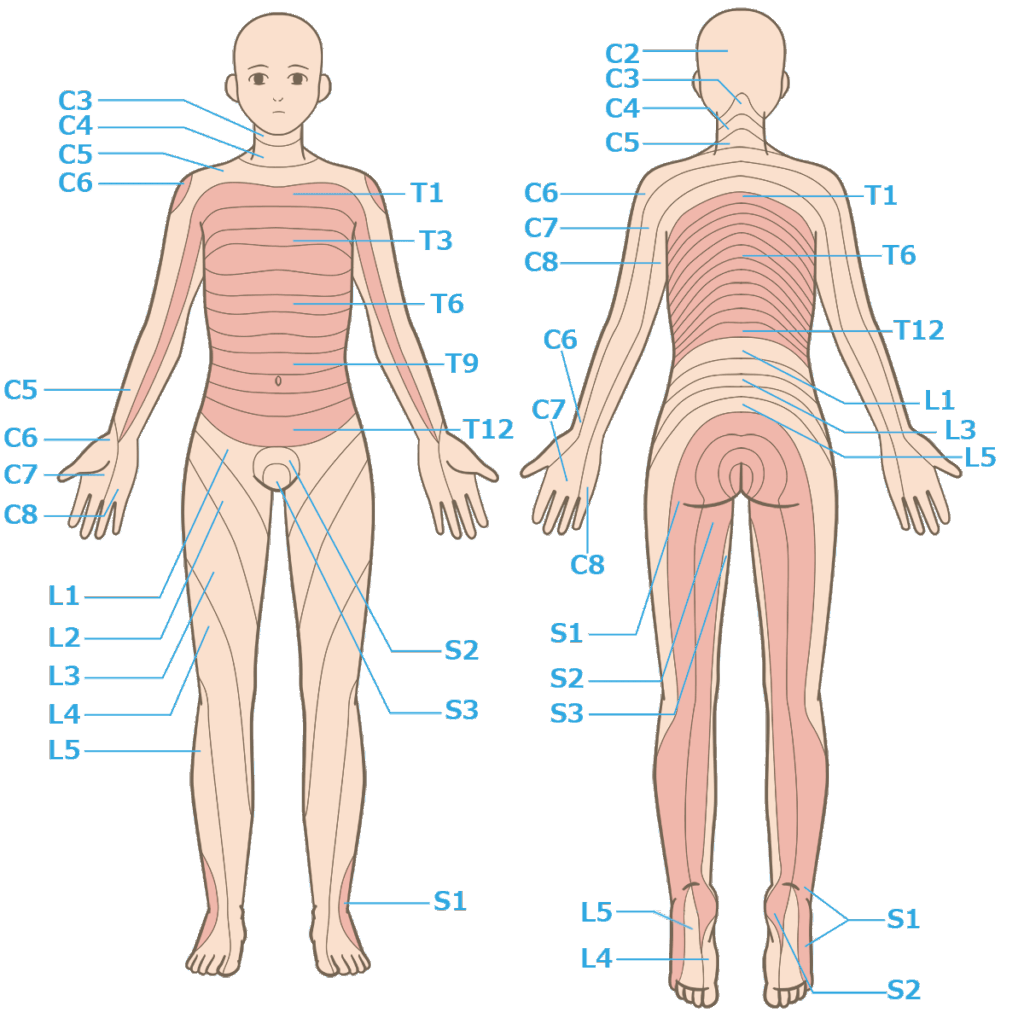

この場合、しびれは特定の神経の支配領域(デルマトーム)に沿って現れることが多く、指から手のひら全体や、腕全体に広がるようにしびれを感じることもあります。

楽器演奏では、譜面を見るために下を向く姿勢や、バイオリンやフルートなど一方向へ首を向けたままの姿勢を長時間続けることが多いため、この頚椎の圧迫が原因となるケースも少なくありません。

楽器演奏は、一見すると大きな動きがないように見えますが、実は体に大きな負担をかけています。しびれが起きやすい主な要因は以下の3つです。

ピアノ・ギター・バイオリン・チェロなど多くの楽器は指や手首、腕を使った反復動作を必要とします。また、楽器演奏は左右非対称な状態で長時間同じ演奏姿勢でいることも多いのが特徴です。

同じ動作を長時間繰り返す・長時間同じ姿勢でいることで、特定の筋肉や腱膜に負担がかかり疲労しやすく、血行不良による筋肉の硬さや組織の炎症を起こすことでその周囲を通る正中神経や尺骨神経、橈骨神経を圧迫しやすくなります。

しかし、楽器演奏される方の多くが演奏中の疲労に慣れてしまうことで、肩や腕に張りや違和感を感じていても「休めば治る」とアフターケアをする人が少ない傾向にあります。

これらの疲労の蓄積をそのまま放置していると筋肉・腱鞘・靭帯などに負担がかかり続けるため、次に不調を感じたときにはしびれや脱力感などの悪化した状態になってしまうのです。

楽器を演奏する際の姿勢は、日常生活とは異なるイレギュラーな姿勢であり、上半身と肩甲骨から指先は、各楽器に特化した使い方になります。

- バイオリン奏者の左手から腕の姿勢と弓をもつ右手の動き

- フルートの左右非対称な構え方と楽器の支え方に伴う親指と手首の位置

- ギターでの弦を抑える左手・手首の使い方

- ピアノの指の繰り返しの動きと手首の位置・使い方 など

演奏環境や演奏家の筋力によって関節の可動域の限界位置で楽器を支えたり操作することにつながる場合があります。関節の可動域限界での操作は、筋肉に過剰な負担を生みやすく、疲労も起こりやすくなります。

これにより、筋肉が硬くなることで神経を圧迫する要因となります。

多くの楽器奏者は、長時間の練習を行うことが多いかと思います。集中すると5時間〜6時間連続で行うとの話もお聞きします。

スポーツと同じように、特定の動きが長時間行われることで指の動きに関わる筋肉に疲労が蓄積します。

筋肉疲労により筋肉が硬くなることで神経を負担する要因となります。

楽器奏者の方で手根管症候群や肘部管症候群などの症状に悩む方に多く、良くない行動が、指のこわばりや手首の痛みなど痛みを避ける奏法を独自に見つけ出して演奏を続けることです。

先ほども述べたように、楽器演奏自体が人間本来の効率の良い身体の使い方とはイレギュラーな動作が多いです。

基本に忠実な動きをしていても演奏環境や疲労の具合で負担は蓄積します。

人の関節の構造や関節の動きをよく理解し、負担が和らぐ奏法を見いだせればよいですが、体の構造を理解して演奏している演奏家は一握りです。

ほとんどの場合、今まで酷使していなかった筋肉だけを使うような効率の悪い演奏姿勢へと移り変わり、知らず知らずのうち力みやすく不調を感じやすくなります。

使いにくくなっては奏法を変え、また不調感じては奏法を変え、最終的には痛み・しびれが取れずに楽器演奏を諦めてしまうことにつながります。

手がしびれる・指がこわばるなど手根管症候群の症状がみられるようになったときに、どんな対策があるでしょうか。

しびれを感じたら、まずは整形外科に受診し、しびれの原因が何なのかレントゲンや超音波検査などを含め、しっかり診断してもらいましょう。

理学療法士や作業療法士による指・手首などのリハビリテーションが受けられると良いですが、薬の処方で終わってしまう場合も多々あります。

しびれ軽減の薬やビタミン剤、電気療法などの対処療法が治療の中心になる場合や手術を進められた場合は、まず保存療法で施術を受けられる専門家を探しましょう。

施術を受けても神経の圧迫が取れず、しびれが軽くならない場合は、手術になる場合もあります。ただし、重篤な場合を除き、手術よりも先に施術による改善を図ることがオススメです。

手根管症候群や肘部管症候群などの末梢神経絞扼性障害や椎間孔での神経狭窄の症状を、理学療法士などの専門家に相談しましょう。

筋肉の滑走性を引き出す施術や筋膜リリース、手根管や肘部管などの神経圧迫しやすい場所に対するアプローチをしている方に出会えると良いでしょう。

神経狭窄部位に電気を流す、マッサージするだけのアプローチでは改善が見込まれにくいのでご注意ください。

手根管症候群を起こりにくくする要素として演奏姿勢を見直すことも大切です。例をいくつかあげます。

下記の他にも、各々の演奏姿勢によって見直す点は異なるので、演奏姿勢に基づいてコンディショニングしている専門家に相談するのがオススメです。

指・手首・肘の負担が増える動作にどんなことがあるのか挙げてみましょう。

- 弓を持つ際に、親指で押さえるように力が入っている

- 手首を小指側に倒したまま固定したままボウイングしている

- 弓を持つ際に、手首を手のひら側に曲げている

- バイオリンを支えている肩が弓を持つ側の肩よりも下がっている

- 巻き肩になっている

これらのような演奏姿勢・動作になっていると、筋肉の力みを生みやすく、疲労して筋肉が硬くなることで痛み・しびれの原因になります。

手首は指先が力まない角度に調節したり、巻き肩やどちらかの肩が下がるあるいは上がるような姿勢にならないように姿勢の崩れを整えることで、力みにくい身体の使い方にしていくことが大切です。

楽器を支えるために親指を楽器に当てることが多い管楽器ですが、親指に力みが生じやすい条件として、巻き肩があります。

巻き肩の状態が続くと、上腕・前腕の前面の筋肉に負担がかかりやすくなり、母指球筋群の力みにつながります。これによりしびれが起きやすくなります。

体幹と骨盤の位置がねじれの関係にないか、フルートを右後ろに引くように支えていないか、姿勢を見直していきましょう。

また、ブレス・コントロール時にお腹を膨らますことを意識しすぎるとお腹の筋肉が効率よく使えなくなります。

呼吸本来の動きからの逸脱した背中を丸める息の吐き方は、上半身から腕の力みを生み出し、最終的に手首・親指の力みへつながります。背中を丸めずに下腹部からしっかりと吐くように意識することで巻き肩が解消される場合があります。

手根管症候群に影響を及ぼしやすい母指球筋をストレッチするのも方法の一つです。

動画にて人差し指から小指までのストレッチと母指球筋のストレッチを紹介しています。

目安は20回2セットですが、練習中や練習後など指の動きにくさや疲れを感じたときにぜひやってみてください。

ただし、セルフケアだけではしびれや指の力みが抜けない場合は、我慢せず専門家に相談しましょう。

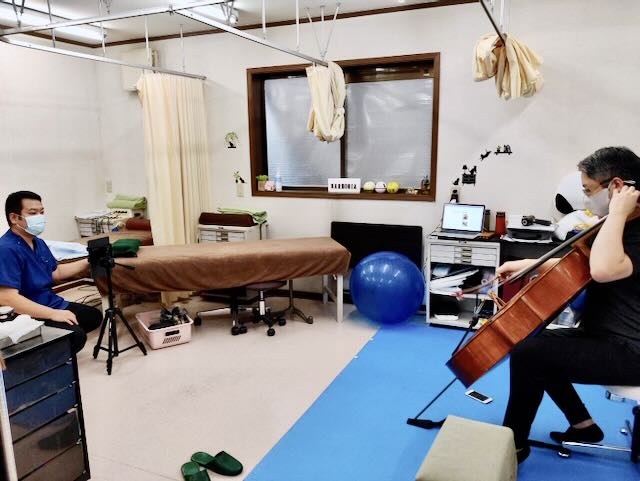

整体サロンHarmoniaでは、楽器奏者ひとりひとりの演奏姿勢・演奏動作に合わせた楽器奏者のコンディショニングを行っています。演奏中・演奏後の負担にお悩みの方はぜひご相談ください。

整体サロンHarmoniaの楽器奏者のコンディショニングは、楽器演奏される一人ひとりの演奏姿勢・動作を確認しながら、楽器特有の身体の使い方に基づいて問題点を探し出し、施術します。

演奏動作から手根管症候群へつながる前腕・上腕・上半身の柔軟性に至るまで施術していきます。

手のひらだけの施術だけでは不十分とHarmoniaは考えています。

身体の各関節には、関節負担が大きくなるポジションが存在します。負担が最小限での演奏動作を身につけることで力みの軽減につながります。

実際の演奏動作を確認し、動きの中で負担がかかっている関節の使い方を解剖学・運動学に基づいて提案します。

〇〇奏法といった楽器に特化した奏法で変えるのではなく、もともと身体に備わっている関節の動きにしたがって姿勢を整えます。

結果、〇〇奏法が行いやすい身体の使い方になるはずです。

演奏が続くと、どうしても疲労は蓄積します。

セルフケアで日々練習後や本番後にケアができていれば不調は少ないでしょう。

しかし、スポーツ選手のような全身運動とは異なり、指や上半身など特定の部分の疲労が極端に大きくなります。

定期的なコンディショニングを行うことで、演奏パフォーマンスの維持・向上へつなげます。

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia