楽器演奏においてどんな楽器においてもたくさん使っている腕や指。腕や指の動きの自由度がキィコントロールや音の強弱、演奏ミスの現象、故障の予防につながります。

Harmoniaでは楽器奏者の方に

- 上半身は柔軟性が大切

- 肩甲骨は筋肉での安定性が大切

- 肘関節は曲げておくだけでなく伸ばすことも大切

- 手首の関節は柔らかく使う

とお伝えすることが多いです。それは、人間には身体を効率よく動かすために必要な身体の条件があるからなんです。

今回は身体を効率よく動かすための条件を説明したJoint by joint theory(ジョイント・バイ・ジョイント理論)という身体の使い方の理論について解説していきます。

こちらの記事を読むことで

- 指の力みの原因がどういったところにあるのか

- ボウイングの動きのスムーズさを得るには何が必要なのか

- どういったところのアフターケアが必要なのか

- 演奏姿勢の崩れはどこからきているのか

が理解しやすくなるはずです。

Joint by joint theory(ジョイント・バイ・ジョイント理論)は、米国の理学療法士であるGray Cook氏が提唱した理論です。

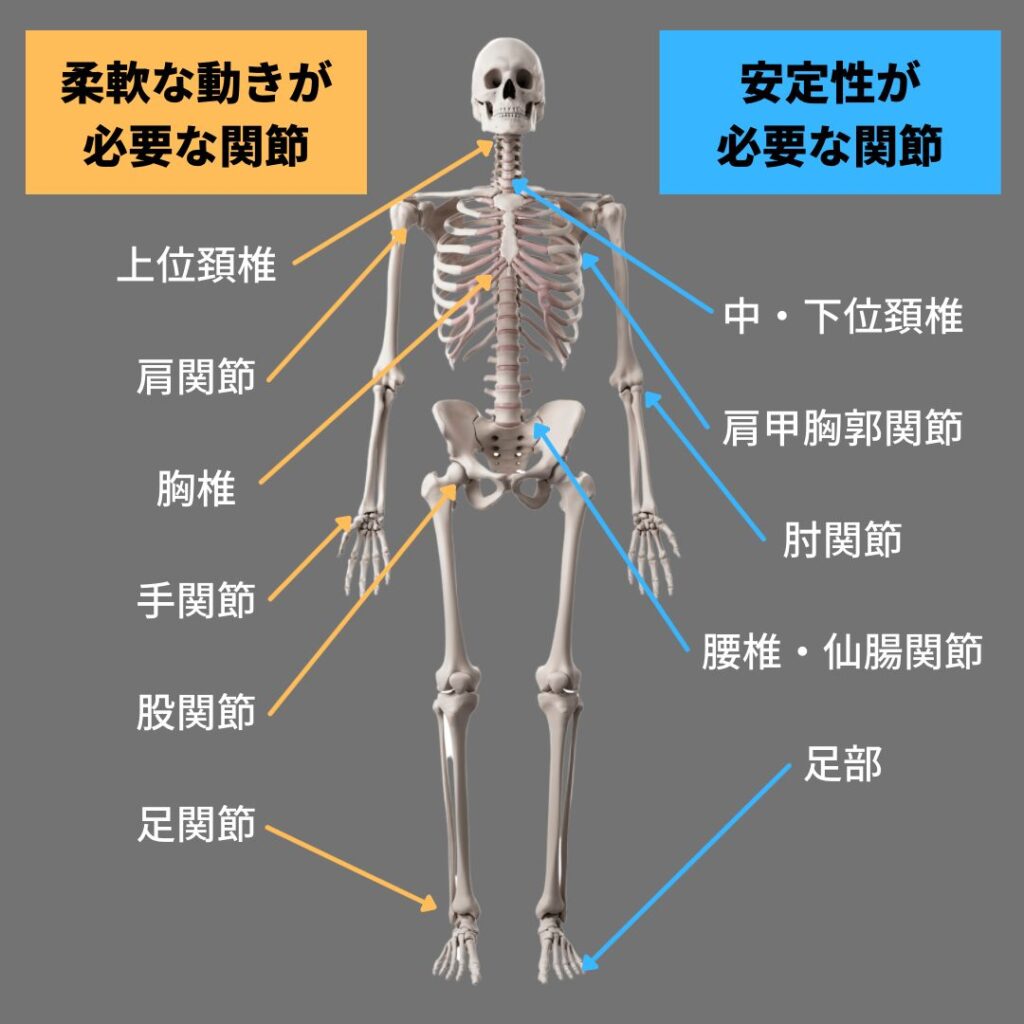

この理論は、各関節の役割を大きく分けて

- mobility joint(モビリティ関節)

- stability joint(スタビリティ関節)

に分けており、これらの関節は、人間の関節に交互に存在するとしています。

人間が行う動作は、身体の関節がそれぞれの役割を持って個別に働きながら、複数の関節を同時に共同して働かせる協調性が働くことで機能的な動作に結びついています。

joint by joint theoryでは、mobility joint(モビリティ関節)とstability joint(スタビリティ関節)は、それぞれ

- mobility joint(モビリティ関節):可動性が求められる関節

- stability joint(スタビリティ関節):安定性が求められる関節

とされており、以下の図のように各関節ごとに分けられています。

モビリティ関節である股関節や肩関節は、球関節というガンダムのプラモデルのようなボールジョイントのような関節であり、可動性・動きの方向性に富んでいます。

逆にスタビリティ関節である肘関節や膝関節は、扉にある蝶番のような機能を持つ蝶番関節または蝶番関節の構造に近いものであり、動きの方向に制限があります。

モビリティ関節・スタビリティ関節それぞれの特徴から

- mobility joint(モビリティ関節)の動きの低下

- stability joint(スタビリティ関節)の安定性の低下

- 関節同士の協調的な働きの低下

いずれかでも起こると関節や筋肉が適切に動かなかったり、張りや痛み、柔軟性の低下といったパフォーマンスの低下につながります。

では、ジョイントバイジョイント理論に基づいて、演奏中の姿勢の崩れがどうして演奏に悪影響を起こすのか実際に例を挙げて考えてみましょう。

猫背は、可動性が必要なモビリティ関節である胸椎の可動性が悪くなっている状態です。すると胸椎と関節を作る肋骨が動きにくくなり、結果として肺の動きを制限します。

また、スタビリティ関節である肩甲胸郭関節の安定性が崩れ、巻き肩のように肩甲骨が外側に開いてしまいます。肩甲骨が外側に開くようになるとモビリティ関節である肩関節において動きが制限され、肩関節の後ろ側にある棘下筋・小円筋といった特定の筋肉が硬くなるのです。

猫背であることで、肩甲骨の安定性が崩れることで、肩関節・肘関節・手関節の可動性・安定性が保てなくなります。その結果、手のしびれの原因である胸郭出口症候群や手首の痛みの原因である腱鞘炎、指がカクカクしてしまうばね指といった疾患として現れるのです。

反り腰は、スタビリティ関節とされている腰椎・仙腸関節に過剰な筋力支持が入ることで、モビリティ関節である股関節の可動性と胸椎の可動性の低下を伴いやすくなります。呼吸を使う管楽器の場合、胸郭がうまく動かないことによって呼吸筋の使い方のバランスが崩れ、長いフレーズにて呼吸が続かない・息が吸いにくくなるといった症状を感じやすくなります。

反り腰に加えて、脊柱全体のS字カーブが少なくなり、脊柱全体が縦にまっすぐ並んでしまう姿勢になり肩甲骨の安定性が保てなくなってしまう方や楽器を構えることで猫背を伴いやすくなり、スウェイバックと呼ばれる脊柱のS字カーブが強くなる姿勢になる方もいます。

するとモビリティ関節である肩関節の柔軟な動きや、スタビリティ関節である肩甲胸郭関節・肘関節の安定性が悪くなり、上腕の疲労感・張り、手首・指の力みなどが出やすくなります。

マーチング等で重たい楽器を抱えて演奏する人は、反り腰の状態での演奏が続くと腰の痛みとともに股関節の可動性が低下するため股関節周囲の筋肉が力みやすくなります。

今回は、ジョイントバイジョイント理論について解説しました。どこの関節がモビリティ関節・スタビリティ関節なのかを理解しておくことで、演奏動作のスムーズさやパフォーマンスアップにつながるかと思います。

ヨガやピラティス、ストレッチ、ジムでのエクササイズなど、セルフケアで不調なく過ごせている方は問題ありませんが、演奏中の不調を感じ、自分自身の不調がどういった原因で起きたかわかっても、それに対する対処法を知らなければ演奏中にかかる身体の負担は取り除けません。

整体サロンサロンHarmoniaでは、モビリティ関節、スタビリティ関節それぞれが適切に確保できているかを確認しながら演奏姿勢や動作を加味して行ったほうがいい自主トレーニングやストレッチをお伝えすることが出来ます。

不調をそのままにしているといずれ痛みやしびれなど症状がひどくなり、演奏への支障をきたすようになります。そうなる前にお問い合わせください。

身体の負担を減らすためのボディワークなどもご提案致します。

他の音楽家の身体ケア関連記事はこちら

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia