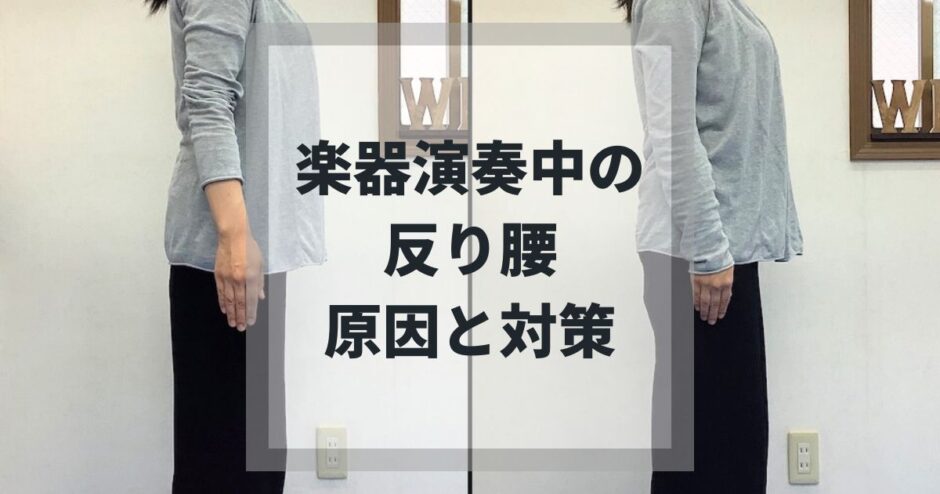

フルートやバイオリン、クラリネット、サックス、トランペット、トロンボーン…立奏を伴う楽器の演奏中、練習中にいつも腰が張っている、演奏会の後には必ず腰が痛くなるといった悩みはありませんか?もしそうなら、その原因は知らず知らずのうちに起こる「反り腰」にあるかもしれません。

腰の痛みや不調は、演奏への集中力を奪い、あなたの演奏パフォーマンスを大きく低下させるという損失につながります。なぜ立って演奏していると反り腰になってしまうのか?

今回は、病院や整形外科クリニックでの勤務経験を持つ理学療法士の視点から、楽器演奏における反り腰の根本的な原因と、今日から実践できる具体的な対処法を詳しく解説します。あなたの身体と向き合い、腰痛に悩まされない最高のパフォーマンスを引き出しましょう。

演奏中に反り腰になってしまうのは、一体何が原因なのでしょうか。私たちは皆、「ボディイメージ」という、自分の身体が今どうなっているかを認識する能力を持っています。

しかし、長年の生活習慣や癖によって、自分が「正しい姿勢」だと思っているものと、実際に身体がとっている姿勢が異なることがあります。

反り腰は、この脳のイメージと実際の姿勢が一致していないことで起きる、姿勢の崩れの一つです。楽器演奏中に考えられる主な要因をいくつかご紹介します。

フルート・トランペット・トロンボーン・サックスなど空中で構える楽器は、その重さを支えるために何も持たずに立つときよりも背中の筋肉を酷使しています。

長時間の立奏で背中の筋肉が疲労してくると、呼吸の疲労とともに背筋が使いづらくなるため、無意識のうちに腰の筋肉に力が入りやすくなります。

また、立奏時につま先に体重をかけながら立っている人も多く、この姿勢では太ももの前側が張りやすくなります。

腰の力みや太ももの前側の張りは、骨盤が前方に倒れる原因となり、結果として反り腰を引き起こします。

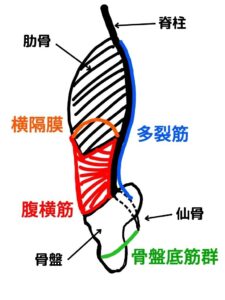

管楽器の演奏に必要な深く安定した呼吸のためには、腹圧を維持した状態でお腹を膨らませ深く息を吸うことが理想的です。

しかし、お腹を膨らませることに意識が向きすぎると、腹圧を保つための深層の筋肉である腹横筋による腹圧の維持がおろそかになる傾向にあります。

腹横筋の活動性が低いことに加え、呼吸の際、胸郭を動かさないように呼吸する指導があることで肺への空気の入りを制限させてしまうことがあります。

この肺に空気が入りにくい状態で、楽器の演奏のために無理やり息を吐こうとすると、胸郭を固めているため、結果として上腹部を潰すようにして息を吐こうとする動きが顕著になります。

この動作を繰り返すことで、腹横筋がゆるみ骨盤が前傾しやすくなる上に、上腹部の筋肉(外腹斜筋、腹直筋など)や肋間筋が常に力んで硬くなり、反り腰と猫背(円背)のような姿勢になる傾向が強まります。これが、カイホロードーシス(円背・反り腰混合姿勢)の姿勢になりやすく腰痛になりやすい要因です。

人は立っているとき、骨盤の上に上半身を安定させるために、腹帯のように付いている腹横筋という腹筋と、骨盤の底から支える骨盤底筋群という筋肉が必要です。

これらのインナーマッスルが弱いと、呼吸法が崩れるほか、体幹の安定性を腰の筋肉や股関節の前側の筋肉で補おうとしてしまいます。

結果的に反り腰になる力が持続的にかかり、負担となるため腰痛が起こりやすくなります。

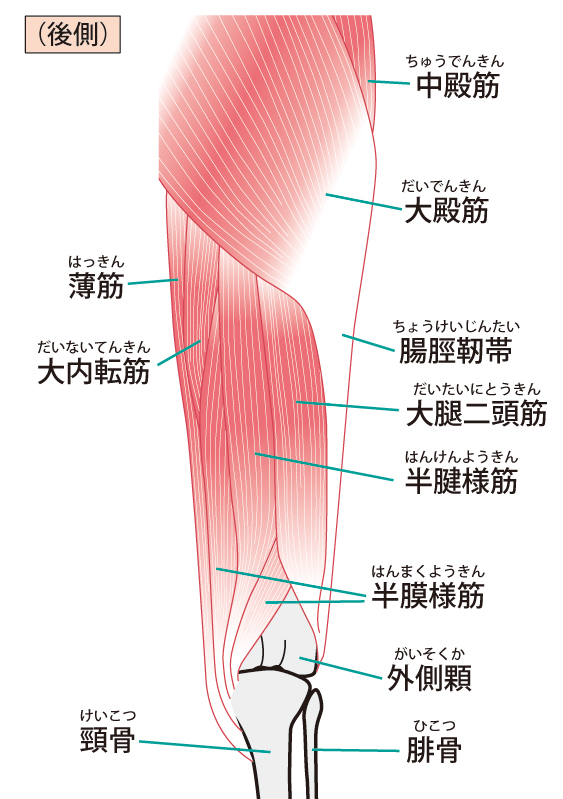

骨盤を正しく立てておくために必要な、お尻の大きな筋肉である大殿筋や、太もも裏にあるハムストリングス(半腱様筋・半膜様筋・大腿二頭筋)が弱くなると、骨盤が前傾しやすくなり、反り腰が起こりやすくなります。

太ももの前側の筋肉が張りやすくなるのも、実はお尻や太もも裏の筋力不足が一因として挙げられます。

楽器演奏に必要な筋力が足りていないとも捉えることができます。

女性の場合、ピンヒールほどではなくても、ヒールの高めな靴で演奏する機会があるかもしれません。男性でも、フォーマルな場でヒールが高めの靴を履くこともありますよね。

ヒールの高めな靴を履いて立奏するときに、ふくらはぎの筋肉である腓腹筋という筋肉がしっかり働き、膝を伸ばしたまま立てることが理想です。

しかし、下腹部・お尻・太もも裏・ふくらはぎの筋力が弱いと、膝を曲げ、骨盤を前傾させてバランスを保つようになり、反り腰・太もも前側の張り・膝裏の張りが起こりやすくなります。

反り腰を改善し、快適な演奏を続けるために、今日から実践できる対処法をご紹介します

同じ姿勢が続くと筋肉は硬くなりやすいため、練習の前後や本番の後には、背中や腰の筋肉をしっかりストレッチすることが非常に大切です。

腰の張りを感じる場合、反った腰を丸めるようなストレッチを取り入れてみましょう。

仰向けになり、両膝を抱えるように背中・腰を丸めます。頭は額を膝につけるように顎を引いてもちあげましょう。

首の前側・腹筋に刺激が入ると同時に、首から腰にかけての筋肉がストレッチされやすくなります。

また、太もも前側が張りやすいと感じる方は太もも前側のストレッチも大切です。

壁に伸ばしたい側の足の甲を当てるようにして、膝を壁から15cm程度のところでつき、反対側の足を立てて片膝立ちになった状態で上半身を起こします。

太ももの前側が伸びてきますが、上半身を起こしたときに腰が痛くなる場合は、膝を付く位置を壁離してみましょう。

反り腰の方は、太ももの筋肉が縮こまって硬くなっている人が多いためゆっくり行ってください。

呼吸を使う楽器を演奏する方は、息の吐き方を見直すのも一つの方法です。猫背と反り腰が合わさった「スウェイバック姿勢」になりやすい原因は、下腹部の腹筋をうまく活用できていないことにあります。

「息を吸うときにお腹を風船のように大きく膨らませる」と指導されることが多く、反り腰の人は膨らませたお腹をそのまま維持したまま息を吐こうとする人が多いため、みぞおちあたりを縮めるように呼吸しがちです。

本来の呼吸では、お腹に吸った息が入るわけではなく、腹圧の変化で膨らんで見えているだけです。息を吐くときにお腹を膨らませようとしてしまうと本来の呼吸とは逆の動きになってしまうため、呼吸がしずらくなるのです。

意識を変えて、へその下のあたりから息を吐き出すようにしてみましょう。これにより、下腹部のインナーマッスルが使われ、姿勢の安定につながります。

つま先重心や親指の付け根に体重を乗せたままの演奏は、扁平足のように足の裏全体で体重を支える傾向が強くなり、膝も内側に入りやすいため、反り腰につながります。

立っているときに重心を保つ位置は、つま先ではなく土踏まずと踵(かかと)の境目付近に乗せるようにしましょう。どうしても親指の付け根に体重が乗りやすい場合は、踵の小指側に体重を乗せるイメージにするのも有効です。

土踏まずを維持しながら立つことができると、お尻の筋肉が骨盤を支え、下腹部の筋力が効率よく使えるようになります。これにより、息を吐く動作もスムーズに行えるようになるでしょう。

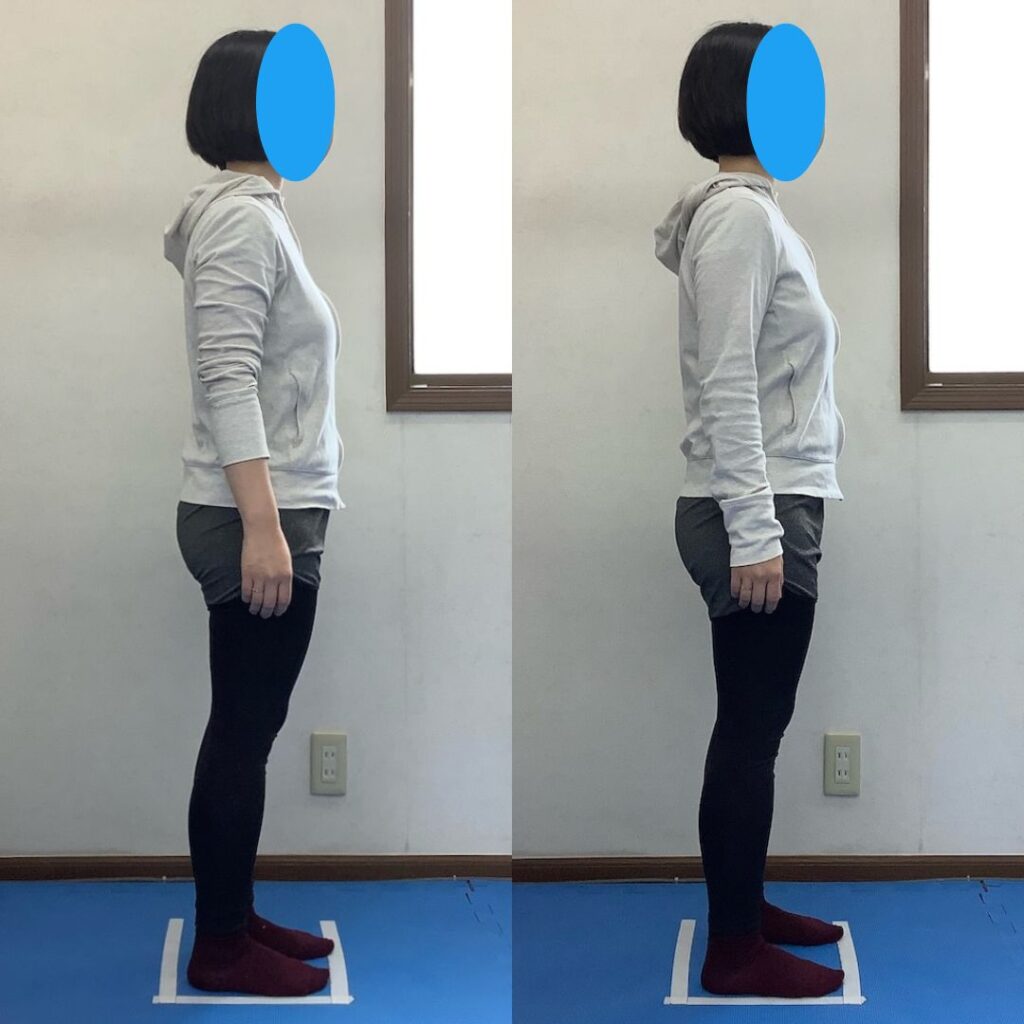

いくら自分自身で姿勢を整えようとしても、なかなかうまくいかないと感じることも多いと思います。

その場合は、楽器演奏に合わせた姿勢の整え方や身体の使い方を専門家に相談してみましょう。

腹横筋のトレーニングについても、プランクが全てではありません。猫背反り腰姿勢になっている方は、プランクでの体幹トレーニングは悪化する傾向にあります。

客観的な視点からのアドバイスで、自己流では気づけない改善点を発見し改善につなげていきましょう。

今回は、楽器演奏中の反り腰について、その原因と具体的な対処法を解説しました。反り腰は、腰痛だけでなく、肩や腕の張り、指のこわばりといった、楽器奏者のパフォーマンスを低下させる様々な不調につながる最大の要因です。

呼吸の方法や立つときの重心位置を少し変えるだけでも、身体には大きな変化が起こるでしょう。しかし、「何度試しても改善しない」「演奏中の腰痛がひどくて集中できない」とお悩みであれば、演奏姿勢の崩れや身体の使い方を、ぜひ専門家にご相談ください。

「何度試しても反り腰が改善しない」「演奏中の腰痛がひどくて集中できない」そうお悩みではありませんか?

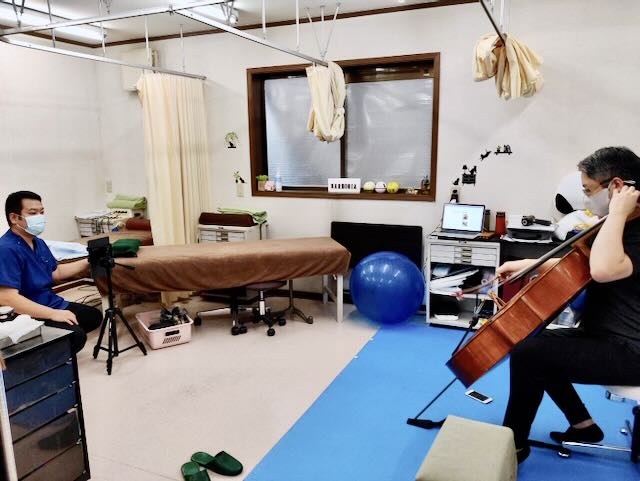

整体サロンHarmoniaでは、楽器奏者に特化したコンディショニングに力を入れています。

あなたの演奏における身体の使い方を細かく分析し、反り腰の原因となっている根本的な問題を特定。楽器演奏を効率よく行えるような姿勢・動作へのボディワークやストレッチ、そして最適なトレーニングをご提案し、あなたのパフォーマンスを最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。

演奏中の反り腰による腰痛や、その他の身体の不調でお悩みであれば、ぜひ一度ご相談ください。

【免責事項】

本記事の内容は一般的な身体の知識と整体的アプローチを提供するものであり、特定の疾患の治療法を推奨したり、医療行為を代替するものではありません。症状の改善を保証するものではありません。痛みや重篤な不調がある場合は、必ず専門の医療機関を受診してください。

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia