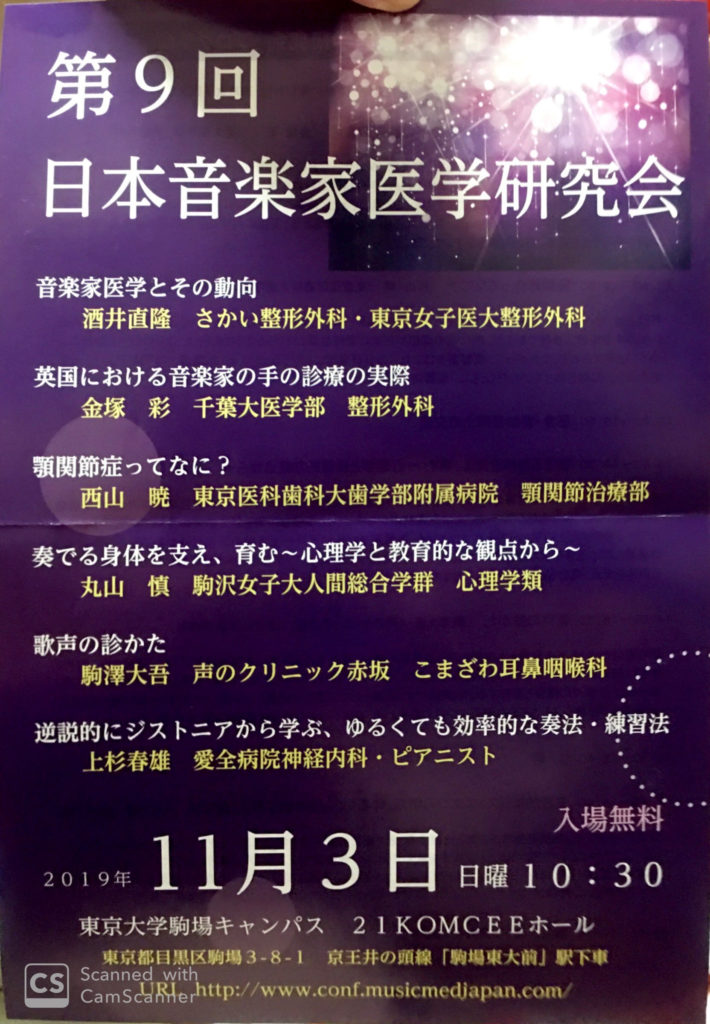

2019年11月3日(日)に東京大学駒場キャンパスにて開催された「第9回日本音楽家医学研究会」に音楽家に対する医学がどういう環境に置かれているのか、しっかりと理解・把握するため参加しました。

整体サロンHarmoniaが行っている「楽器奏者のコンディショニング」という楽器演奏される方々の身体の不調を減らし、より長く演奏人生を楽しんでもらうための活動につながるとても興味深い内容でした。

医師やコメディカルの他、オーケストラの奏者や指揮者、音楽教室の先生など音楽に関わる多職種の人が聴講に訪れていました。

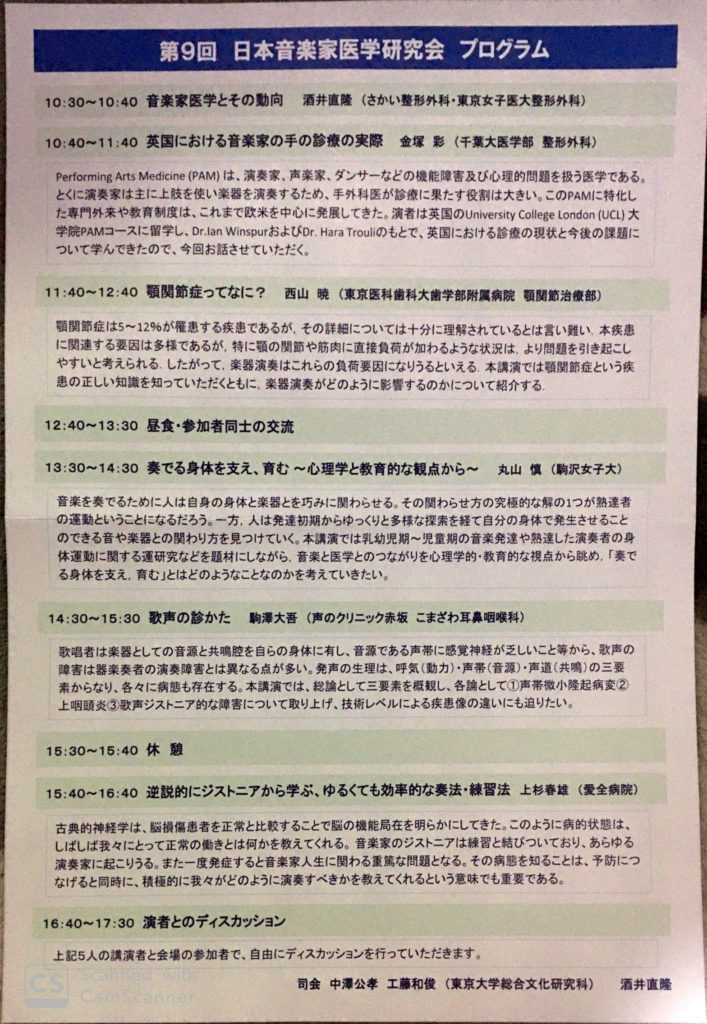

以下は今回のプログラムです。

それぞれの講演から知り得た新しい知識や感想を2つの記事に分けて書いていきます。今回はその①です。

英国における音楽家の手の診療の実際 金塚彩先生

金塚先生のお話では、

- ①日本において音楽家を専門とした知識や技術を習得するための環境がまだない

- ②イギリスのUniversity College London(UCL)にてPaforming Arts Medicine(PAM)を学んできた

- ③現在は千葉大学医学部整形外科にてパフォーミングアーツ外来を立ち上げた

という3点が中心でした。

欧米では音楽家への医療がPAMという分野として発展しているとのことでした。

イギリスにはBAPAMという音楽家の医療に特化した組織があり、いくつかのクリニックを持って診療にあたっているとのことでした。

UCLにて学ばれていた際の情報として1つ面白い内容がありました。

チェリストに関して、UCLの教授にて障害について質問したところ、障害を起こしやすい人は弓を持つ手・腕に力を入れて演奏するが、障害なく演奏している人は、チェロ本体を弦とともに一緒に動かしながら演奏することで、力ではなく、重心移動を使った演奏をしていることが多いとの話が聞けたとのことでした。

私個人としてもチェロ本体と弓を音を出すタイミングにて両者を押し引きすることは力学的にもエネルギーを効率よく伝えられ、より強い力が発生できると考えます。

上記の話を現在携わらせていただいているチェリストの方にこの話をしたところ…

昔はチェロはエンドピンを使わず、両膝で本体を押さえていたこともあるんです。

という話もあり、エンドピンを使わない時代は今よりも下肢も駆使して全身でチェロをコントロールしていたことが考えられました。

エンドピンを支点にしてチェロ本体コントロールしようとすると、持っている左手も弦を押さえる必要もあるため、体幹のコントロール、肩甲骨のコントロールがポイントになるのではないかと考えます。

自分自身の一番良いスタンスが取れていないと、多少の力みが起こると考えられるため、セルフコンディショニングは必要なんだと改めて考える機会となりました。

千葉大学医学部附属病院にパフォーミングアーツ外来は設置されています。紹介状がないと診察はできないとのこと。他の診療科と連携を組んで多角的に原因を導き出し、治療を行っているとのことです。(千葉大学医学部附属病院HP)

顎関節症ってなに? 西山暁先生

西山先生のお話では、

- 顎関節症を疑って紹介されて来院されてくる方の半数以上が顎関節症ではない

- 顎関節症の定義と顎関節症に関わる関節円板と筋について

- 習慣性のパターンを意識的に治す

という点について触れられていました。

顎関節症とは、日本顎関節学会ホームページにて以下のように説明されているものです。

顎関節症は、顎関節やあごを動かしている咀嚼筋の痛み、顎関節雑音、開口障害あるいは顎運動異常を主要症候とする障害をとりまとめた病名です。

その中には、①あごを動かす筋肉の痛みを主な症状とするもの(咀嚼筋痛障害)、②顎関節の痛みを主な症状とするもの(顎関節痛障害)、③顎関節の中の関節円板のずれが生じるもの(顎関節円板障害)、および、④顎関節を構成する骨に変化が生じるもの(変形性顎関節症)が含まれています。

出典元:日本顎関節学会ホームページ

他の障害では説明できず、上記の症状が現れてしまっている事を顎関節症と総して読んでいるとのことで、入れ歯による問題や頸部筋の緊張の問題を改善させることで変わる症状は顎関節症ではないとのことでした。

関節円板が健常者でも3割強は転移していることや側頭筋・咬筋だけでなく、外側翼突筋・内側翼突筋も考える必要があること、顎の筋肉は小さいため、持続収縮や長時間の負荷がかかることに対しては苦手てあるということを知ることが出来ました。

緊張性歯根膜咬筋反射という歯に圧が加わると咬筋の収縮が促されるという反射についても説明されており、睡眠中や覚醒中のBruxism(ブラキシズム:歯ぎしりやくいしばりのこと)が顎関節症の要因となりやすいとの話もありました。

ちなみに、上下の歯が離れて口が閉じていることが顎にとって普通の状態です。

上下の歯を接触させたままにする行為を繰り返す習慣性パターン(歯列接触癖:TCH)をチェックする方法があるため、心当たりのある方は試してみてください。

目に留まるところに噛み締めてないかをチェックする付箋などを貼っておいて確認する方法です。

西山先生曰く、10回確認し4回以上歯が当たったりする人はTCHがある可能性が高く、顎関節症になる傾向があるとの話でした。

TCHを予防する手段として、ブラキシズムが起こっていることを認識したら深呼吸をする(競合反応訓練)、上下の歯をつけないよう意識する方法(意識化訓練)によって改善がみられることがあるとのことですので、当てはまった方はやってみるといいかと思います。

奏でる身体を支え、育む〜心理学と教育的な観点から〜 丸山慎先生

丸山先生のお話では、

- 指導者は、演奏者の身体的な特徴に基づいてアドバイスをし、演奏者個人にあった効率の良い演奏方法を導き出す

- グループで練習することで、上手な子につられ、初心者の子の音が合いやすくなり上達が早くなる

- 指揮者は同じ音階の出だしで始まる楽曲を交互に指揮を行っても指揮棒の振り方が混ざり合うことはなく、各楽曲ごとに一定している

という点に触れられていました。

また、理学療法士と共同して『生態学的理学療法』の施術前後における演奏家の演奏のしやすさの違いを重心動揺計などを用いて研究されていました。詳細は以下の科研のリンクを参照してください。(https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-24500333/24500333seika.pdf)

介入後の結果として、重心動揺範囲が小さくなったこと、合わせて重心移動距離の延長が起こったことが示されており、コンディショニング後の重心移動が安定し、より軸が安定した状態で全身を使って演奏ができたのではと個人的に解釈しました。

理学療法士の方の中には、「生態学的理学療法」ってなに?と思うかもしれません。自分もそうだったため調べてみたところ、「生態心理学的概念に基づいた運動療法」というもののようで、静岡を中心に広まり始めている考え方のようです。クラインフォーゲルバッハの運動学に関して第一人者である冨田昌夫先生も講師の一人としておられ、日本生態心理学会という学会の所属会員が主催しているとのことです。

セラピストとして、ただ単に張っている筋を緩めればいい、関節可動域を改善できればいいという考え方ではなく、楽器それぞれの重心の移動や身体の位置関係に至るまで視野に入れ、演奏者自体が正しいボディイメージを持てることがパフォーマンスアップにつながるということを再認識しました。

前半まとめ

日本音楽開学研究会の内容についてまとめてみた前半記事になります。前半だけでも個人的には盛り沢山で吸収するものが多い内容でした。

音楽家へかなり深く切り込んだものではないですが、障害予防をするために必要な内容が多くあったように思っています。

後半も面白い内容の講演だったので、次回のブログでまとめていきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。その②に続きます。

埼玉県熊谷市にある整体サロンHarmoniaでは、楽器演奏をされている方に起こる指先から肩までの不調、腰痛、呼吸コントロールの不調を施術・ストレッチ・ボディワークなどを通してパフォーマンスアップまで整える「楽器奏者のコンディショニング」を行っています。

ピアノやチェロ、フルートなど様々な楽器の不調を演奏姿勢・動作から分析してアプローチしていきます。

演奏中の不調は指導された先生もなったことあるから楽器演奏につきものなんだと考えている方も多いですが、コンディショニングをすることで、不調を気にせず演奏することもできる場合があります。

一人で悩まず、ぜひ整体サロンHarmoniaへご相談ください。

整体サロンHarmonia

整体サロンHarmonia